目の前の家族を一番に考えることが

誰かの力になったり、喜んでもらえたりする。

それで少しでも社会が変われば幸せ。

作家

岸田 奈美さん

関西学院大学人間福祉学部 2014年3月卒業

兵庫県神戸市出身。100文字で済むことを2000文字で伝える作家。大学在学中に株式会社ミライロの創業メンバーとして加入し、約10年間、広報部長を務めたのち、作家として独立。Forbes 「30 UNDER 30 JAPAN 2020」選出。著書に、『家族だから愛したんじゃなくて、愛したのが家族だった』『傘のさし方がわからない』『国道沿いで、だいじょうぶ100回』(いずれも小学館)、『飽きっぽいから、愛っぽい』(講談社)、『もうあかんわ日記』(ライツ社)など。

- 30代

- 作家

- 芸術・エンタメ

「生きていて良かった」と思わせることが目標に

4歳下の弟はダウン症で知的障がいがあり、自身が中学生の時に父親が急逝。高校時代には母親が車いす生活となり、数年前には、祖母が認知症になった。そんな身の上に対し、作家の岸田奈美さんは「人生の年表で見ると私、めっちゃかわいそうなんですよね」と俯瞰する。「だけど、この人生だったからこそ、いろんな人の苦しみやつらさにも共感できる。きついことを言われたり理不尽な目に遭ったりしても、それぞれの事情をくみとれるようになったと思うんです」

「かわいそう」とは真逆の愉快な文体でつづるエッセイが、絶大な人気を博している岸田さん。根底にあるのは、揺るぎない家族愛だ。自身の経験や気づき、見えた景色を、独自の表現で面白おかしく文章化する。そのルーツは父親にあるという。

建築系のベンチャー企業を営んでいた父親は、頭の回転が早く、とにかくユニークな人だった。いつも唐突にふざけだし、それを見て明るい母親もゲラゲラ笑っている。「世の中のちょっとした理不尽にもユーモアでキレ、普通の人では考えつかないようなボケやギャグを瞬時に繰りだす父に憧れていた」と、岸田さんは幼少期を振り返る。

そんな父親が心筋梗塞で倒れたのは、岸田さんが中学2年生のとき。反抗期の真っただ中、些細なことで喧嘩し、「もうオトンなんて死んでまえ!」と捨て台詞を吐いた夜のことだった。「子どもたちを起こさないよう言ったらしく、朝起きたら、もう救急車で運ばれた後だったんですよね。それから2週間、意識不明のまま亡くなってしまって…。いくら泣いても後悔は消えず、よく仕事で行っていた東京に今も出張中なんだと現実逃避をして、やり過ごしました」

さらに追い討ちをかけるように、高校1年生のとき、母親が突発性の大動脈解離を起こし、手術の後遺症で歩けなくなってしまう。やがて2年間ものリハビリを乗り越えるも、いざ街へ出たことで、今後一生のしかかる現実に絶望。「死にたい」と泣く母親に対し、岸田さんは「死んでもいいよ」と答えたという。

「太陽のように明るかった母が、どれほどつらいかがわかったから、一緒に絶望するしかありませんでした。ただ、『生きていて良かったと必ず思わせるから、もう少しだけ私に時間がほしい。2億%大丈夫だから!』とも断言したんです。そこから、どの道に進めばいいかを必死に模索し、関学に日本で唯一、経営と福祉を同時に学べる学科があることを知りました」

初めて同じ目線で話せる仲間に出会えた

亡くなった父のような経営者になること、歩けなくなった母が笑顔で過ごせる環境をつくること。これらの目標が、関西学院大学 人間福祉学部の社会起業学科なら叶えられるのではないかと考えた。当初、模試の結果は絶望的だったが、元塾講師だった近所の整骨院の先生を頼って猛勉強し、晴れて合格。2010年4月、進学してまず驚いたのは、初めて同じ目線で話せる同級生たちに出会えたことだった。

「高校までは、家族について話すことやボランティアをすることに対して、『ダサい』みたいな風潮があったんですよね。だけど入学直後の自己紹介で、すでにホームレスの支援活動や発展途上国のスタディツアーに参加している子たちもいて、『すげぇ、かっこいい!』と驚いたんです」

これまで学校生活には、ずっとなじめずにいた。弟や母がこうむる理不尽に対し、父親譲りのユーモアを交えながら話そうとしても誰にも伝わらず、孤独感が増すばかりだった。しかしここには、自分の人生で何かしら深い悲しみや怒りを経験し、それをなんとかしたいと進学してきた子が何人もいる。家族の話も当たり前に受け容れてくれ、「ようやく居場所を見つけられた」と感じたという。

入学翌月には、学内で開かれたムハマド・ユヌス博士(ノーベル平和賞を受賞した経済学者)の講演会に参加。そこへ他大学から聴講に来ていた、1年上の垣内俊哉さんと出会ったことが、さらに人生の大きな転機となった。

「博士と対話できる企画の際、車いすユーザーだった彼が、『障害を価値に変える“バリアバリュー”という考え方で、車いすの自分だからこそできる会社を起ち上げる』と語ったことに、衝撃を受けました。あくまでも経済性を担保しなければ、バリアフリーに関わる事業も立ちゆかないという強い信念にも心を揺さぶられ、講演後、私も起業メンバーに入れてほしいとお願いしたんです」

福祉を学んで実践していることへの称賛

こうして6月には、垣内さんとその友人の民野剛郎さんと3人で、ユニバーサルデザインのコンサルティングを柱とする「株式会社ミライロ」を設立。各大学に向けて、構内のバリアフリーマップや障がい者支援の情報をまとめたパンフレットを作成するなど、手探りの飛び込み営業で徐々に仕事を増やしていく。車いすの母がいる自分だからこそ気づける目線が喜ばれ、強いやりがいを感じられた。

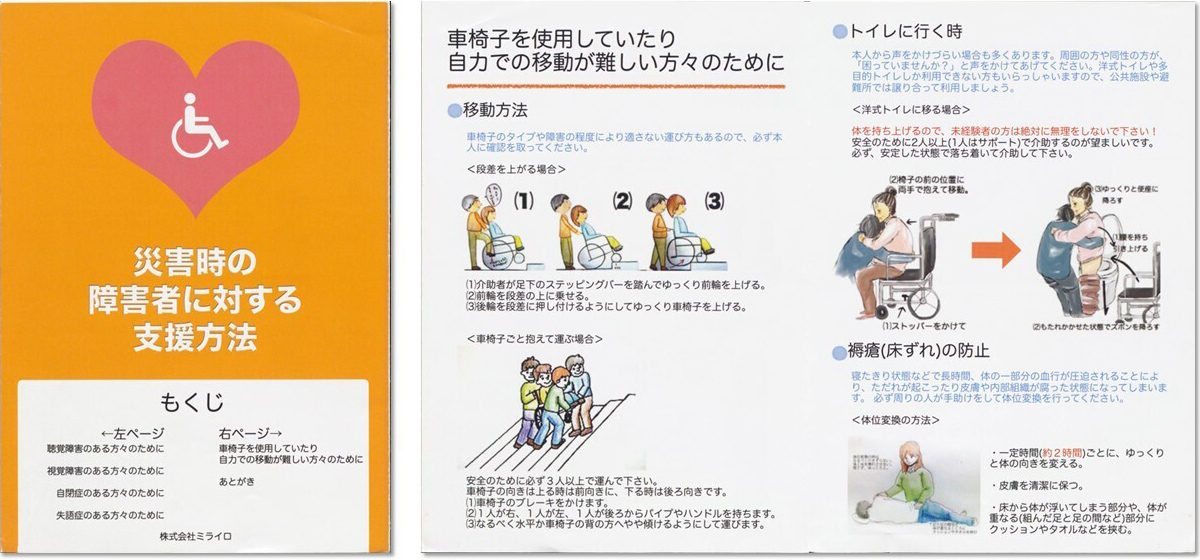

1年生の冬に起こった東日本大震災では、車いすがパンクし困っている人が存在することにSNSで気づき、すぐさまミライロで募金活動を開始する。頑丈な車いすを被災地に送るための寄付に先んじて、避難所へ行くボランティアの人たちに向け、障がい者に対する災害時の支援方法のマニュアルを作成してウェブ上に公開。この活動が著名人たちに絶賛され、瞬く間に拡散された。「すぐさま対応できたのも、学科の友人たちが力を貸してくれたおかげだった」と振り返る。

以降、ミライロは各種メディアで取り上げられ、業績も急上昇。その事業内容をもとに参加したビジネスプランコンテストでは、いずれも最優秀賞を獲得した。

「ミライロでの活動を先生も学生も称賛してくれ、みんなで応援してくれるのがとても心強かったです。『福祉を学んで実践しているのがイケてる!』という共通認識が、すごく後押しになったというか…。もともと私がどうにかしたかったのは目の前の家族だったし、『社会のため』と考えている人にとっては、『自分のことばっかりやん』と否定されかねないところ、みんなに肯定してもらえたことが自信にも原動力にもなりました」

自分だからこそ伝えられることがある

ミライロは創業3年目に入り、ついに黒字化。結婚式場やホテルをはじめ、ベビーカーや車いすなどでの利用ニーズが高いながらも、バリアフリー改修にかける資金のない施設に対し、研修事業を提供しようと決めたタイミングで、岸田さんは「講師として母を雇いたい」と提案する。

「『ハードは変えられなくても、ハートは変えられる』という発想のもと、スタッフの方々に車いすの正しい持ち上げ方などを知ってもらおうとなったとき、ミライロに引き入れることで、母に『生きていて良かった』と感じてもらえるかもしれないと思ったんです」

いざ研修を始めると、「岸田さんの研修のおかげで、自信をもって障がいのあるお客さまを迎えられます」とお礼を言われ、母は涙を流して喜んだ。車いす生活になってから、謝ることばかりだった母が、大勢の人たちから感謝の言葉を告げられるようになった。

「母から『車いすの自分だからこそ伝えられることがあることに気づけた。奈美ちゃん、ありがとう』と言われ、ようやく一つの目標が叶いました」

岸田さんは創業時から、たった一人の広報担当として奔走を続け、年間200件以上ものメディアにミライロを取り上げてもらうことに成功した。事業はとても大変だったが、寝食を忘れるほどに楽しい。みんなが求めていることだという使命感もあった。しかし会社が大きくなり、部下が増えていくと、事態は変わってくる。

「仕事を教えられないんですよ。会社を愛し、情熱と瞬発力だけで動いていたから、どう伝えていいのかわからない。マニュアル化してほしいと言われても、自分には無理で…。しかも、みんなが当たり前にできることも私にはできないんです。集中すると連絡や会議を忘れてしまったり、明け方まで仕事に没頭し寝坊をしてしまったり。最初はそれも『岸田にしかできないことがあるから』と許されていたけど、人が増えてくるとルールを守ることの方が大事になってくる。ある日、自分が迷惑な存在だと痛感する出来事が起こってしまい、出勤できなくなってしまったんです」

おもしろい文章が書けるのは、誰よりも傷ついてきたから

こうして起業から9年目の2018年に休職。ずっと忙しそうだった岸田さんが自宅にいるのを見て、弟の良太さんが「どっか行こ」と声をかける。そこで2人で神戸から三重県へと小旅行に出かけることにした際、これまで気づいていなかった弟の成長ぶりに驚くことばかりだったという。

「出発早々から、バスの運賃を両替し忘れていたことに気づいてあたふたしていたら、自販機でジュースを買って小銭をつくって渡されて、『コイツすごいな!』と…。その後も他人の目なんて気にせず自分にできることをやって、姉ちゃんを気遣う余裕さえある。私はこんなにダメだけど、私の家族はこんなにも素晴らしいんだと、自慢することで自分を保とうとしたんでしょう。一連の出来事をFacebookに書いたら、見ていた人たちに『おもしろいから誰もが見られるブログなどに書いた方がいい』と言われ、メディアプラットフォームの『note』に登録して書き始めたんです」

最初はほとんど読まれなかったものの、書き記すのは楽しく、いい気分転換になった。そしてあるとき、自身の体験記事が「おもしろい」と評判になり、閲覧数はひと晩で80万を突破。ほどなく家族の珍事件をつづった記事が爆発的に拡散され、大きな話題を呼んだ。するとクリエイターのエージェント会社を営む佐渡島庸平さんから声をかけられ、作家としての道が開かれることになった。

「『書く』ことによって救われ、約2カ月で職場復帰もできました。しばらくは会社勤めをしながら月に何本かエッセイを書いていたんですが、佐渡島さんから『岸田さんはどれだけつらいエピソードでも、人を傷つけたり悲しい気持ちにさせたりしないよう、すごく配慮して書いている。岸田さんがおもしろい文章を書けるのは、誰よりも傷ついてきたからだと思う』って言われたときに、ミライロの『障害を価値に変える“バリアバリュー”』が自分にも当てはまることに気づけたんです」

自分のつらいことや失敗も、書いて人を楽しませる場においては、笑ってもらえるネタになる。そう思えたことで、一気に気持ちが軽くなった。周囲から「かわいそう」だと言われることもある自分の人生も、見方を変えれば自分にしかない価値だとわかった。佐渡島さんの言葉を受けて、書くことに専念しようと決意。復帰から約1年後の2020年3月、およそ10年間働いたミライロを退職し、作家として独立した。

「気づける」人生だったのは、家族のおかげ

2020年9月には、デビュー作『家族だから愛したんじゃなくて、愛したのが家族だった』(小学館)を出版。同年末には、世界的な経済誌『Forbes』発祥の日本版アワード、次世代を担う「30才未満の30人」を選ぶ「30 UNDER 30 JAPAN」に選出された。文章の力によって、社会問題や生き方などについて考えるきっかけを多くの人々に与えた実績などを高く評価されてのことだった。デビュー作は後にNHK BSでドラマ化され、2024年7月からは地上波放送もされている。

「自分の身に起こったことを、書くことによって誰かがおもしろがってくれ、それで何かしら楽しいことが起こるのであれば、もっともっと書き続けたい」と岸田さん。執筆が自身の救いになる一方で、読むと笑えて元気の出るエッセイは、結果的に多くの人の力にもなり、理解を広めることにもつながっている。

「コロナ禍に母が再び生死をさまよう大手術を受け、祖母の認知症が悪化し、さらに祖父が亡くなって…2冊目の『もうあかんわ日記』(ライツ社)を書いていた2020年の一時期は本当にキツかったんですが、書くことによって視点がズラせるんですよね。逃げ道が見つからず、絶望したりパニックになったりするようなことが起きたとしても、『書いてみたら意外とこれおもしろくない?』とか『私ばっか、ひどい目遭いすぎやろ!』とか、間近で見ていたカメラのレンズを上に持っていけることで距離ができ、少し楽になれるんですよ」

書くことを仕事にするようになってから、誰にも苦しさをわかってもらえていない人が目につくようになった。SNSで障がい者に対する差別的な発言を投げかけた人と向き合ってみると、その人自身も障がいのある幼い子どもだとわかったこともあった。

「普通の人なら見逃してしまうようなことに気づけるのは、気づくことを当たり前にしてくれた家族の目線のおかげ。いろんな人から『めっちゃ優しい』とか『そんな人のことまで考えられるのはすごい』とか言われるんですけど、そうじゃなく、ただ気づける人生だっただけなのかなって」

これからも、いろんなことに気づいて、悲しんで、怒って、伝えていく。「それもこれも全部、自分のためなんですよ」と岸田さんは豪快に笑う。

「私がエッセイで書けば家族の味方が増えるという、岸田家の生存戦略です。結果的に同じような状況の人が共感してくれたり、『ちょっと生きやすくなった』って言ってくれたりしたら、すごくうれしいですし。いろんなことを学び、経験し、わかったうえで、目の前の家族を一番に考えるのが大切なのだという原点に立ち返りました。そのうえで、書くことによって周囲を巻き込み、少しずつ社会が楽しい方向へと変わっていくことにつながっていけば、こんな幸せなことはないなって思います」

-

35