どこまでも不条理な現実世界。

だからこそ、存在はあるがままに

その美と肯定について考える。

小説家

松永K三蔵さん

関西学院大学文学部 2003年3月卒業

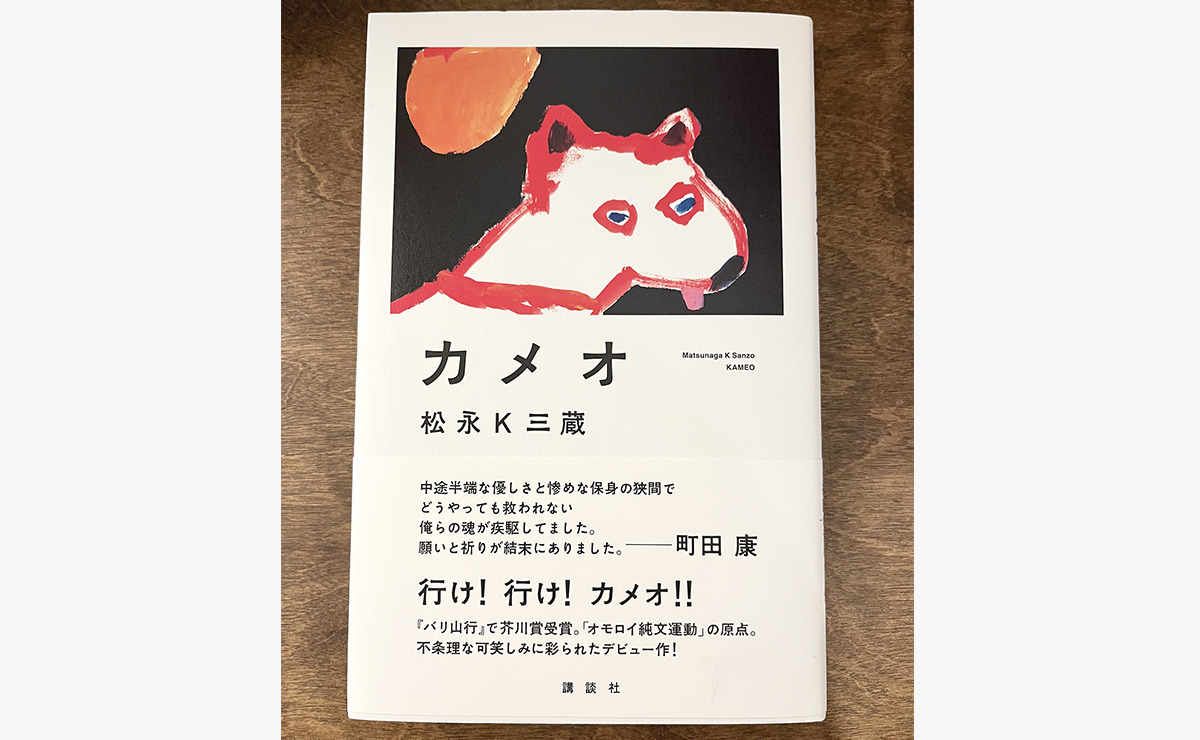

内定を得られぬまま大学卒業。尼崎市の福祉施設で契約職員と勘違いしてアルバイトとして2年勤務。その後、建築・不動産業界で数度のリストラの危機に遭い、職場を転々としながら小説を書き続ける。2021年群像新人文学賞優秀作『カメオ』(講談社)でデビュー。2024年『バリ山行』(講談社)で第171回芥川賞を受賞。2025年より無職。

- 40代

- 作家

- 芸術・エンタメ

14歳で運命が決まった、ドストエフスキーとの出会い

幼少期は、おとなしくて控えめな、友だちの後ろにいるような子どもだったという松永さん。とても内省的で、一人で絵を描いたり工作をしたりするのが好き。自分が読みたいストーリーを漫画にし、誰にも見せず、自分だけの楽しみにしていたという。中学校に入るまで、読むのは漫画ばかりだったが、2年生の夏休み、母親から「読みなさい」と手渡されたのが、ドストエフスキーの『罪と罰』だった。

「読書は苦手だったのに、なぜか読んだんですよ。それまで平坦だと思っていた世界に断崖絶壁があると知り、ショックを受けました。14歳の子どもが当たり前に信じていた倫理観やモラルを超えた考え方や人間の苦しみ、思いの強さの表現に、興奮したのを覚えています。読み終えるのに半年くらいかかりましたが、マイナスな面だけでなく、こんなにも世界は豊かで奥深かったのかと感動し、『自分もこれを書きたい』と思ったんです」

「強烈な感覚が、いわゆる中二病のタイミングと合致した」らしく、その後はゲーテやジッドなど世界の古典文学を読みあさり、手記や小説の断片のような、何らかの文章表現を記すようになった。

高校生になってからは日本の文学も読みはじめ、なかでも戦中戦後に活躍した、坂口安吾、太宰治、織田作之助ら無頼派の文豪に憧れたという。 「文壇も含めて社会全体が軍国主義傾向を強めていくなかで、斜に構え、反骨心を面白おかしく表現した生き様にも惹かれました。とくに好きだったのが、安吾です。戦後民主主義に移り変わり、国内の価値観が一変する時代において、いかに本質的に生きるべきかを投げかける言葉が本当に力強かった。思春期で苦しんでいた私自身も、『失敗せざる魂、苦悩せざる魂、そしてより良きものを求めざる魂に真実の魅力はすくない』(デカダン文学論)という言葉に救われた経験から、自分もそんな表現を小説でできたらと感じていました」

明るいプラスの空気感に、理屈じゃなく惹かれた

文学に傾倒していった高校時代、自分が周りの目から見た自分像にとらわれていることに気づき、違和感を覚えるようになった。周りの目で自分が規定され、その認識に合わせた自分になってしまっているのは恐ろしい。そう考えてからは自身のキャラクターを一変させ、前に出て発言することも好きになった。

「自分に対し、周囲から“らしい”とか“らしくない”とか言われることにギャップを感じていたんです。周囲のイメージ通りに振る舞ったとしても、周りはそこに責任を持たないじゃないですか。究極的には自分は自分のためにしか生きていないし、“こうありたい”というキャラクターは自分で決めることができうる。周りになんと言われようと、自分が思う自分でいようと切り替えたんです」

母親が亡くなったのは1998年2月、大学受験の最中だった。初めて関西学院大学に訪れたのはその後の浪人中で、自宅から近い西宮上ケ原キャンパスを目にした際に、直感するものがあったという。

「初めて見に行ったときに、なんてきれいな校舎なんだろうと感動したんです。一気に『行きたいな』という気持ちになりました。明るさや風通しのよさなど、最初にプラスの雰囲気を感じ取りました。理屈じゃない何かに、ものすごく惹かれたのを覚えています」

やがて第一志望だった文学部に合格し、日本文学科へと進む。デザイン系のサークルに入り、他学部の友人らとも親しくしていたが、小説に関しては「自分だけの営み」として、できるだけ切り離すようにしていた。

「自分の内面の中で一番大切なものだから、誤解されたくないし、変に言われたくない。本当に心を許せる友人にだけ語っていました。専攻で大好きなものを研究できるのは非常にうれしく、卒業論文のテーマも安吾でした。文学作品には書き手が意図していないところにも、時代背景や環境などからにじみ出てくるものがある。優れた評論や研究は、その部分を解き明かしてくれるんですよね。どういうアプローチをすべきか、研究のイロハを学ばせてもらったことが、自分の創作にも生きています」

すべての経験はすべて小説のネタになる

どういう仕事なら、執筆活動と両立できるか。就職先はプライベートの時間が確保できるかで考えていた。唯一、職場として惹かれた神戸の企業は、最終面接まで進めたものの、結果は不合格。

「小説とは別に、仕事内容も、働くのにすごくいい会社だなと感じていて、最終のグループディスカッションなどでも手応えがあったんですよね。だけど夢を訊ねられて、正直に『小説を書くことなので、デビューしたら辞めるかもしれません』と答えてしまい。それも含めて受け入れてくれる会社だと思ったんですけど、そうではなかったようです」

2003年3月、結局は内定を得られないまま卒業し、「生きることの本質に近い仕事に関われたら」と、尼崎市の福祉施設で働くことにした。

「自分は契約職員のつもりだったんですが、アルバイトだったんですよね……。月給は11万円。一人暮らしを始めたので、本当にカツカツでした。だけど、めちゃくちゃ楽しくて。知的障がい者の方の作業所だったんですけど、利用者さんと一緒に掃除をしながら遊んだりして、正職員の方に怒られたりもしていましたね。言葉でのコミュニケーションが難しい重度の障がいの方から軽度の障がいの方までおられたんですが、利用者さんは私を色眼鏡で見ないし、自分はいつも自然体でいられる。『人間っていろいろアリよな』って実感できたし、とても居心地が良い場所でした」

約2年間、職種としては経済活動とは縁遠い場所に勤めたことで、また違った世界を見てみたいと考えるようになり、知人を通じて建築も手がける地場の不動産会社へ。「ドラマに出てくるような昭和の不動産屋」が実在するのを知ることになる。

「基本的には『契約が取れなかったらクビ』という世界。みんな“独力で生きていく”っていう感覚なんですよね。その月暮らしというか、将来設計どないすんねん、という状況でしたが、自分には小説がある、すべてが肥やしになる。『小説のネタになる』と思うと、つらいことの受け取り方も変わってきて、ひどく危ない思考ですが、無敵なんですよ。それまで出会ったことのない人たちの価値観や言動に驚き、振り回されもしましたが、あらゆる経験が創作の糧になりました」

とはいえ休みは週一回。ハードな毎日が続き、執筆どころじゃなくなってしまった。自ら想定していた「小説を書くために仕事をする」という計画が壊れていく。しかし「思い通りにならないことが、むしろありがたかった」と振り返る。

「物事が想定通りに進んでいくと、自分の枠を超えないので、その枠内でしか表現できませんからね。枠外に投げ出されるという感覚。しんどいことやつらいことこそが、執筆の原動力になる。いろいろ深く思い悩む時期もありましたが、コンスタントにではないものの書き続けてはいました。まぁ『泣くようなことのほうが実はありがたい』なんて、今だから言えることですけどね。その時は必死です」

生き延びるのに必死でも、自分には小説がある

しかし数年後、就職先の不動産会社が傾き、グループ会社へと転職。そこでもまた、リストラの危機が訪れる。すでに結婚しており、妻は妊娠中。そのとき強烈に、「会社の判断一つで自分の人生を左右されたくない」と感じたという。

「会社の都合で明日から仕事がなくなるなんて、さすがに嫌でしょう。現場も見ていたので、今後は手に職をつけられる技術系の道に進みたいと、建築物の改修を手掛ける小さな会社に転職しました。しかし結局ここもバンバン人が辞めていき、その所為で働いて3年目くらいでなぜか自分が社長の片腕のような立場になってしまって……。それから2年ほど経つと、またまた会社の経営が危うくなってしまったんです」

卒業してから10年以上にわたり、生き延びるのに必死だった。しかし「自分には小説があり、そのために生きている」という確信があったから、乗り越えられてきた。

「小説のために生きているということは、結婚するときに妻に言いました。その時には何の実績もなかったので妻は聞き流していましたが……。いずれにしても生活はしていかないとダメなので、仕事はするけど、仕事より小説が優先だと」

会社の経営危機に、役職もあって部下もいたが「みんなすまん」と頭を下げて、今度は母体の大きな建物の管理会社の技術部に転職した。会社にちゃんとルールがあって、休日も確保されている。生活にリズムができたことで、朝5時に起きて1時間ほど歩き、2時間ほど執筆して出勤するというスタイルができあがった。ここからは自分でも納得できる作品が徐々に完成していった。そして2021年、ついに小説『カメオ』で第64回群像新人文学賞優秀作を受賞する。

「実は半分ネタで書いた作品だったんです。『純文学でもこういう変わり種もいいんじゃないか』くらいの気持ちで、まったく期待していなかったので、『え!?』って感じでした。よく新人賞の最終選考に残ったという連絡を受けたときに一番感動するって聞いていたんですけど、まさにそうでした。受賞の連絡は、モデルとなった飼い犬と一緒に母の墓前で待っていました。兄も妹もいるなか、なぜ私だけにドストエフスキーを渡したのか。母は読書家でしたし、深くものを考える人で、思想的な話もよくしていたんですが、結局なぜかは訊けていません。ただ、私の一生があの一冊で決定づけられたので、そのけじめを母の前でつけたかったんです」

明るい何かを語るのに、根拠はいらない

人々に伝えるべきもの、伝えなくてはならないものがある。新人文学賞の受賞により、ようやくそのスタートラインに立ったと感じた。伝えたいテーマは、一貫して世界の「不条理」とその向こう側だ。

「それぞれの時代、一人ひとりの人生を考えてみると、言われるまでもなく世界は不条理だという現実がある。太宰が『斜陽』で書いたように、四方の壁から嘆きの声が聞えてくるのに、自分だけの幸福なんてあるわけがない。草木が投げ倒されるように人間の生命が軽く扱われ、自分の感覚とはかけ離れた悲惨なことが事実として起こっているのを無視して、『世の中が平和になって良かった』『日本に生まれて良かった』なんて言うわけにはいかないでしょう。

であれば世界にはニヒリズムにはまり込むしかないのか。いや、そうではなく、その先には何かあると思うんです。連綿と続く人類の悲惨さをのみ込み、包含しながら自然はあるがままにある。生と死を超えてあり続け、そして自然は美しい。そう感じるのは説明できなくても、世界や人間の存在を肯定する何かがあるからだと思うんです」

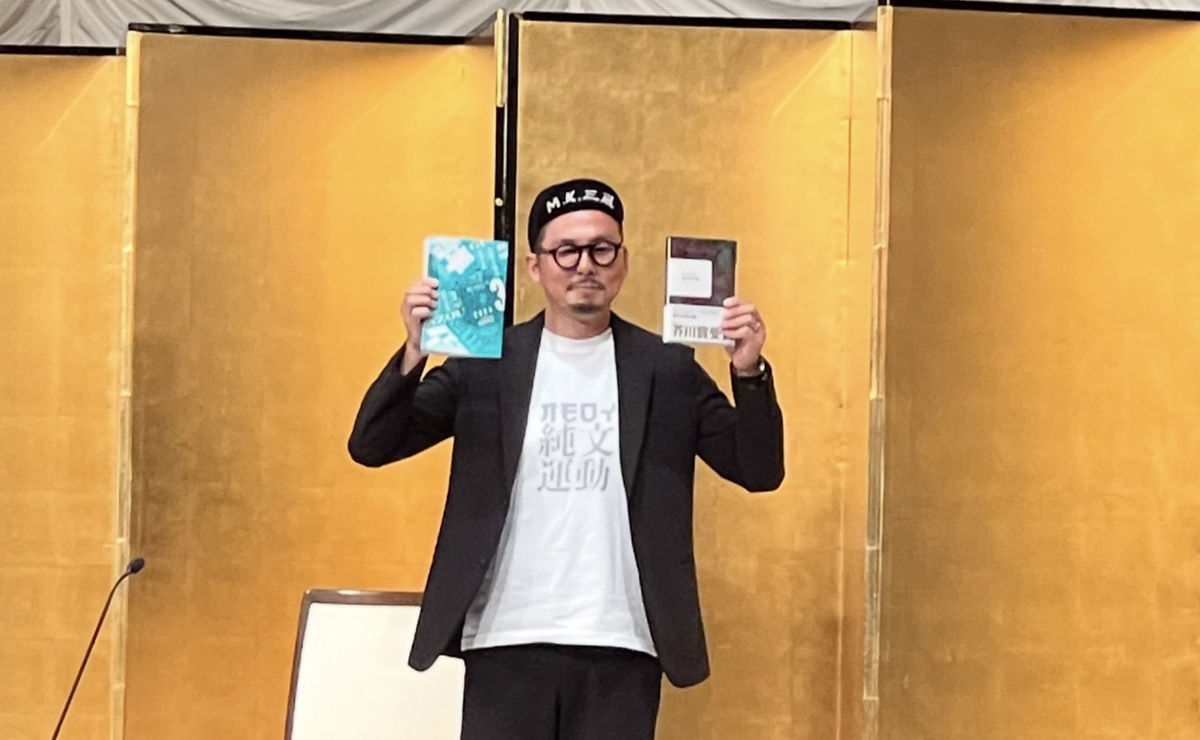

2024年には、『バリ山行』で第171回芥川龍之介賞を受賞。いずれの作品にも、『小説のネタになる』としてきた経験がふんだんに詰まっている。松永さんによれば、「作品は一人でも多くの人に考えや思いを伝えるためのツール」。伝えたいテーマを、おもしろく伝えることに、小説の価値があると捉えている。

「芥川賞は、作品を伝えていくためにとてもありがたいものです。世界はなぜあるのか? 人間はなぜあるのか? なぜ生きているのか? 人の思いとはなにか? 葛藤とはなにか? なぜ苦しいのか? それらは死ぬまで理解できず、解き明かせないかもしれませんが、問いと同時に答えは目の前にあるがままに示されているのではないかと思います。それを書いていきたいんです。先行する哲学は数多くあって、哲学や思想のいくつかは大きな示唆を持っています。しかし専門知識を必要とする難解な哲学書や思想書でなく、多くの人がおもしろがって読むことができる小説を書きたい。だから小説はおもしろくなくちゃいけないんです」

関学のキャンパスに理屈じゃなく惹かれたのにも、“何か”を感じ取ってのことだった。大学時代について「真面目な学生ではなかった」と振り返るが、「“Mastery for Service”とは何なのか」については、在学中もその後もずっと考えていたと語る。

「結局は、自分が心から思う『こうしたい』に忠実であることだと思うんですよね。例えば明らかに困っている誰かに手を貸したいと思っても、ふと意識の邪魔が入るじゃないですか。人にどう思われるか? 目立つのでは? トラブルに巻き込まれないか? など。そんな世間の目や自意識を超えること。自分の実行や決定を他者に委ねないこと。したいと思えばするべきで、そこに誤差がないように生きたい。自分がどう生きたいか、どうありたいか、何を求めるのか、それも同じだと思います。自己に忠実にあることはずっと意識しています」

2025年に入り、勤めていた会社を退職し、小説を書き続けることに専念できる状態となった。「ずっとやりたかったことを全力でやれるチャンスを与えてもらえた」と松永さんは笑う。

「まだどうなるか本当にわからない。だけど心配性な妻も『やってみたら』と言ってくれ、不思議と不安はないんですよ。人の魂の葛藤まで掘り下げるには、もっと書かないといけない。自分のすべてを使って書く。人々が抱えている深部に響く物語を描くのが、小説の役割です。その伝え方に小説の可能性があるのだと思います。

ルポルタージュやドキュメンタリー、ニュースは事実を伝えるのに適していますが、同時に根拠が必要です。学問と呼ばれるものもやはり根拠が必要です。でも文学、小説だけは虚構なのでその必要がないんです。世界の真実を書きながら、その先の“何か”を書くのに根拠はいらない。その小説の可能性は大きいものだと思います。あのときの自分のように、『本なんて読まない人』にも伝えたい。単純におもしろく読んでもらえ、何かを考え、何かを感じてくれれば、一番うれしいですね」

-

33