災害や紛争を乗り越える。

人や社会を支えるために

今、ここを生きる。

国際連合開発計画(UNDP)アフガニスタン国事務所

プログラムデザインチーム長

道券 康充さん

関西学院大学法学部 1989年3月卒業

大阪出身。1989年関西学院大学法学部卒業、1992年大阪大学大学院法学研究科修士号取得(国際関係論)。1991年ハワイ大学大学院政治学科留学、1994年オランダInternational Institute of Social Studiesにて修士号取得(開発学)。1995年よりUNDPパキスタン国事務所にJPO、1997より引き続き同事務所に専門家として勤務。UNOPS東京事務所、アーサーアンダーセン大阪事務所を経て、2001年UNDP東京事務所に復帰。2004年からUNDP本部危機予防・復興支援局などを経て、2023年2月から現職。

- 50代

- 国際公務員

- 国際協力

国際的な仕事への「憧れ」から「志」へ

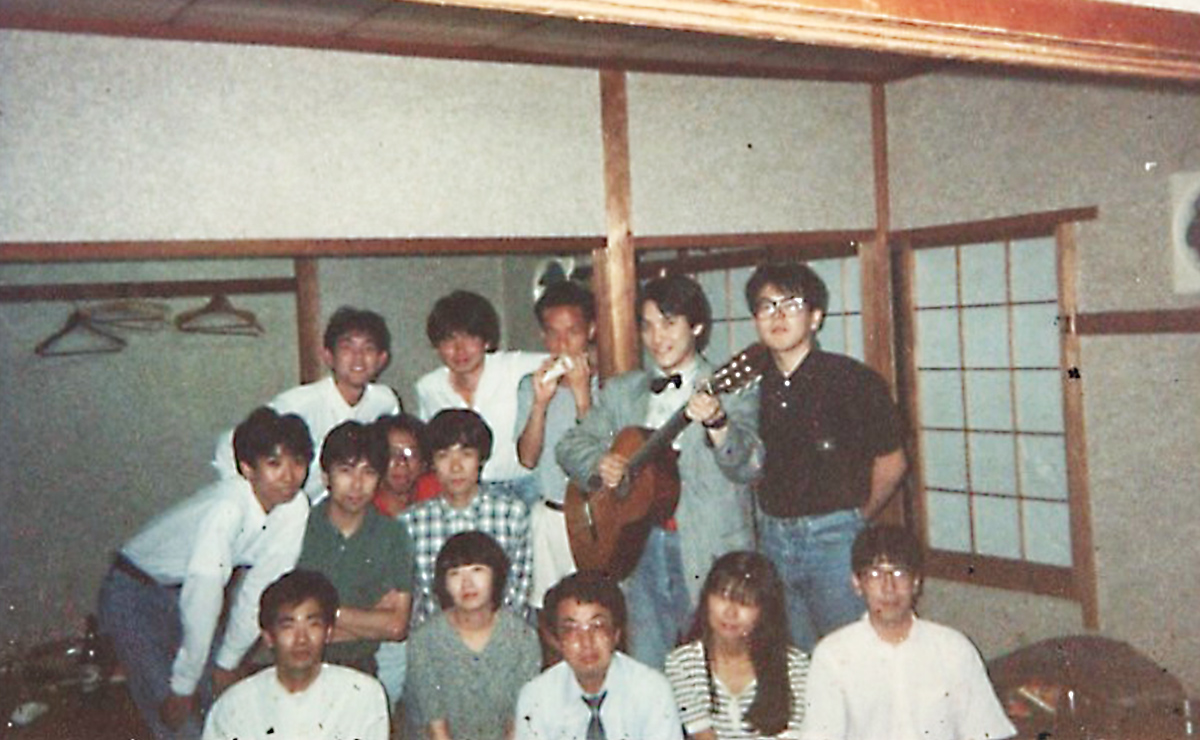

「国際関係を学ぼう」と考えて関西学院大学法学部政治学科に入学した道券康充さんは、新入生勧誘に湧くクラブ群の中から、AIESEC(アイセック)関西学院大学委員会を選んだ。海外学生の受け入れと日本学生の送り出しの両面から海外インターンシップ事業を行う団体の活動はおもしろかった。海外の学生と交流して国際会議を実施したり、企業の支援をもらって経済問題のセミナーを開催したり、自分もハンガリーのホテルでインターンシップを体験したり。3年次には同委員会の代表を務め、「学問よりはAIESEC中心の学生生活」だったと振り返る。

AIESECで海外の空気にふれ異文化との交流を体験したことで、国際関係を学ぶ動機の一つでもあった国際的な仕事への憧れはさらに膨らんでいった。とはいえ、当時の道券さんが思い浮かべていた「国際的な仕事」とは、商社や銀行、あるいはJICAのような国際協力機関だった。それを変えたのが、大阪大学から関学に国際関係論を教えに来ていた馬場伸也教授との出会いである。

「国際関係論のおもしろさを改めて感じる講義だったのですが、その中で先生が『私は国際公務員を育てている』とおっしゃったんですね。その時まで国連で働くなんて遠いところにある夢の夢で、具体的に考えたこともありませんでした。しかし、どんな仕事なのか、なるためにはどんな勉強をしたらいいのかといった話を聞くうちに遠い夢が急に現実の目標と感じるようになって、国際問題の解決をめざす仕事で自分を試してみたいと思うようになりました」

一見唐突に志を立てたようだが、実は社会問題や地球課題には以前から関心を抱いていた。通っていた公立中学で目の当たりにした校内暴力は、社会に対する問題意識を持つ最初のきっかけだったという。高校の授業で過去に起こったロッキード事件を調べたときは、日本の政治の腐敗に義憤を抱き、また、司馬遼太郎の作品と出会い、明治維新を担った人々の生き様に深く感銘を受けた。さらに、当時放映された、来る21世紀に予想される地球的規模の問題を特集したテレビ番組も深く心に刺さった。それらの経験の一つ一つが道券さんに国際関係に興味を持たせ、馬場先生の手を借りて国際公務員という像を結んだのである。

国連をめざすには大学院で学ぶ必要があるため、大学3年の頃には大学院進学の意思を固めた。3年から所属した岡俊孝先生の外交史のゼミでは、論文を執筆するうえで必要となる、リサーチクエスチョンの立て方や分析の仕方についてしっかりと基礎を叩きこまれた。それは大学院での研究はもちろん国連職員として仕事をするのにも大いに役立ったという。

ハードルの高さにめげず国連職員に挑戦

関西学院大学を卒業後、大阪大学大学院に進んだ道券さんは、馬場先生のもとで国際公務員に向けたトレーニングを開始した。関西一円から同じ志を持つ人が集まる刺激的な環境で、勉強にも身が入った。国連で働くためにはさらに専門知識と語学が必要だと考えて留学することにし、奨学金を募集している世界の機関から自分に合ったものを探して片っ端から応募。いくつも不採用になりながら最後にはチャンスを得て、ハワイ大学大学院への留学をかなえた。

留学先で国際関係を学ぶ中で、当時から大きな問題となっていた途上国の開発問題を一度きちんと学んでおきたいという気持ちが高まる。ハワイ大学での学びを1年で切り上げ、奨学金を得てオランダのInternational Institute of Social Studies (ISS)に留学し開発学を学んだ。

「そこは、バングラデシュやパレスチナなどいろんな国や地域から学びに来ている、ミニ国連みたいな感じのところでした。学生の間に途上国の人たちといろんな話をして関わりを持てたことで視野が広がり、開発支援に対する興味が大きくなりました」

大学院で学ぶ一方で、国連で仕事を得るための活動も開始した。国連への就職活動は、日本での就職とはずいぶん違う。未経験の人を採用して育てていくのでなく、ポストに対して見合ったスキルや経験のある人が応募して採用されるのが一般的で、世界から関連する仕事のキャリアを持った人が応募してくるため競争はとても激しい。

道券さんがトライしたのは、ジュニア・プロフェッショナル・オフィサー(JPO)派遣制度といい、日本政府が費用を負担して国際機関に若手人材を派遣する制度だった。原則2年間勤務経験を積むことができ、知識やスキルを獲得する機会が与えられる。期間終了後に正規職員として採用される保証はないが、実力で職を得るための登竜門であり当然こちらも狭き門である。

道券さんは大阪大学大学院修了後からJPOに2回チャレンジしたがかなわず、3回目の応募でようやく合格を勝ち取っている。ちょっとやそっとではあきらめない意志の強さはどこから来るのかと聞くと、道券さんは「ミュージシャンとか俳優をめざすような若者と同じようなものじゃないのかな」と笑う。挫折にめげず、夢中で夢を追いかけ続けられるほど国連の仕事への思いが深かったということなのだろう。現在、自らも親となった道券さんは、当時不安定な道を追い求める自分を受け入れてくれた両親に対し、深い感謝の念を持っている。

開発援助はゼロから生み出す「ものづくり」

JPOとして派遣されたのは、国際連合開発計画(UNDP)のパキスタン事務所だった。UNDPは途上国の経済・社会の発展を支援する目的で、貧困の根絶、国家の仕組みの整備、災害や紛争への対応、環境保全、ジェンダー平等など幅広い課題の解決をめざす国連の主要機関の一つである。各国・地域に置かれた事務所は実働部隊として、現地の人々の生活を向上させるために目的に応じたプロジェクトをつくり、運営を担当する。道券さんはここでJPOとして仕事を覚え、2年後、見事に専門家としての職を勝ち取った。

パキスタンでは蚕の品質をあげて絹生産を増やすという農村開発プロジェクト、ヒマラヤ山脈の希少な野生生物の保護プロジェクトなど、多岐に渡る開発に関わったという。プロジェクトをつくる際には、現地の村や町を訪れて聞き取り調査を行い、ニーズを拾いあげながら実効性の高い問題解決の方法を探っていく。人々の生活をより良くするために、UNDPの専門家、政府やNGO関係者などさまざまな人々と協力し合いながらプロジェクトを形成・運営していく仕事は、「全く新しいものをゼロから生み出すものづくり」であり、「大変ではあるが、そのぶん楽しさも大きい」と道券さんは話す。

一方で、資金集めも重要な仕事である。プロジェクトに資金を出すかどうかは各国が独自に決めるため、各国の大使館や国際協力機関などをまわってプレゼンテーションを行い、拠出金を引き出すのがプロジェクト担当者の腕の見せどころでもある。

「国際公務員ではありますが、この辺りは民間企業の営業職のようだと最初は少し戸惑いもありました。ただ、資金がないと何もできないし、次第にドナー国(援助拠出国)を納得させるプランづくりにもおもしろみを感じるようになりました。特に、私がパキスタンにいた1990年代、日本はODAの拠出額が世界一だった時代で、国際社会でリーダーシップを発揮できるようなODAのあり方を検討し始めていました。そんな中でUNDPと日本が協調できるさまざまなプロジェクトを提案し実現させていくのは、やりがいがありました」

道券さんは「国連は人」だと言う。多くのその道のプロが協力して力を発揮しなければプロジェクトはまわらない。多くの人や組織の間をつないだり調整したりして連携できる環境をつくることが、プロジェクトを主導する道券さんたちの重要な役割である。

「みんなをまとめるには、話す力や伝える力がものを言います。言葉で伝えるのが基本で、あうんの呼吸のような日本的なコミュニケーションは通用しないためいろいろと苦労もしました。ただ、私の場合、人の賛同を得るために自分の意見をぐいぐい押し通すのではなく、相手の意見を聞きながらコンセンサスを得ることを大事にしてきました。もしかしたら、そこに日本人気質が表れているのかもしれないですね(笑)」 道券さんの柔和な笑顔はその仕事の仕方を象徴しているかのよう。国際問題を扱う仕事であっても、そのやり方には個性が表れる。やはり「国連は人」なのだという思いを強くした。

パキスタンで4年間仕事をした後、道券さんは大阪にいる家族と暮らしたいと日本に帰国し、国連から離れてビジネスコンサルティング企業に転職する。政府機関や地方自治体など公的機関に対して組織改善のコンサルティングを行う仕事を担当したが、数年で再びUNDPに戻る選択をした。その一番大きな要因は、価値観の問題だったという。何のために仕事をするのかというところが、民間企業と国際機関ではどうしても違ってくる。世界の平和のために、貧困に苦しむ人のために、国際問題の解決に自分の能力を生かしたいという大学時代から抱いていた思いの強さを、道券さんは改めて自覚することになった。

苦しむ人々の近くで役立つことをし続ける

2001年にUNDPに復帰し、東京事務所でUNDPと日本との連携強化の仕事をした後、2004年からはニューヨークにあるUNDP本部で危機予防・復興支援局への配属となった。自然災害や紛争に直面する地域の復旧・復興を手助けする国事務所を支援するために、専門家の派遣、機材や資金の調達に向けて各所との調整を行う仕事である。

インドネシア・スマトラ島沖地震と津波災害、東チモールの紛争、ネパールの内戦、アフガニスタンでのアメリカ軍とタリバンの戦争など、さまざまな歴史的な事件・災害とリアルに関わり、文字通り自分事として何ができるかを常に問い続けてきた。2021年8月、アフガニスタンでタリバンが政権を掌握したときも各国機関が撤退する中、国連の掲げた「Stay and Deliver(留まって支援を届ける)」という政策に沿って、道券さんも5カ月ほどアフガニスタンに駐留して危機対応や復旧支援に関わった。それが、今の勤務地であるアフガニスタン事務所に異動するきっかけになったという。

現在、プログラムデザインチームのリーダーとして、新しいプロジェクトの立ち上げを担っている。気候変動による干ばつや水害等を抑えるための水資源管理、帰還民(紛争や迫害が原因で家を追われ、国内で避難している人々)の雇用創出や職業訓練、麻薬撲滅に向けたケシ栽培の代替生計支援と、数々のプロジェクトを創出して山積する問題に向き合っている。

現場に戻るのは初めてUNDPの仕事に就いたパキスタン以来で、道券さんは改めてそのやりがいの大きさを実感しているという。

「役に立つには、対象となる人たちがいる場所に近いほうがいいんです。情報が集まりやすくニーズがより的確につかめますからね。また、私たちのプロジェクトが人々にどのような影響を与えたかも自分の目で確かめられるので、それを受けた新たなアイデアの創出にもつながりやすいというメリットもあります。それに、本部より組織が小さく、任される仕事の責任や権限が大きいのでモチベーションも上がります」

しかし一方で、ジレンマもある。

「タリバン政権は女性に中学校以上の教育を受けさせないなど人権侵害をしていて、それが国際社会から認められない大きな要因になっています。そんな中で援助を続けるのは非常に難しいことも多いし、正直、自分自身が納得できないときもあります。麻薬の撲滅や治安の安定を実現するなど政権の良い面もあるので、女性の人権についてももっとポジティブになってくれればと歯がゆい思いです。とはいえ、政権がどうであれ、人々に役立つことはやらなければならないというのが、私たちの行動基準です」

「役に立つ」ことの意味についても、道券さんは丁寧に説明してくれた。水や食料を配る人道援助は大事だが、いつまでも続けていては援助に依存してしまう。自立するには自分たちで産業を成長させ、経済を回し、安定した社会を維持できるよう開発の援助を広げていくことが重要。災害や紛争に苛まれ、疲弊した人々が再び自分の足で立ち上がり、生き生きと生きるための支援をする。人々の役に立つ仕事の魅力が、道券さんをとらえて離さないのだろう。

「30年前、関学で過ごした日々、人との出会いや学びがなければ、国際公務員の仕事もおそらくしていなかったでしょう。関学は今の私の基盤をつくった原点とも言える場所です。Mastery for Serviceは『世の中に役立つための自己研鑽』という意味だととらえていますが、この言葉を聞くと、何かシャキッとさせられます。国連の仕事の本質はまさに『世の中に役立つ』こと。この仕事に就こうと志を立てたあの頃の自分に立ち返らせてくれる、励ましの言葉だと感じています」

人生の半ばを過ぎた道券さんにとって真に豊かな人生とは、今この瞬間瞬間を大切に生きることだという。数年前から座禅を始め、「今、ここを生きる」という禅の考え方に共鳴したのだそうだ。きっと道券さんは、明日も人の役に立つために今できることに全力を傾けるのだろう。その生き方は、志とは抱き続けるものなのだと教えてくれている。

Release Date : 2024/05/24

※掲載内容は取材当時のものとなります

-

22