人と自然、人と人が手を取り合う

酒造りが教えてくれたこと。

世のため人のためと尽くせる人生は幸せ。

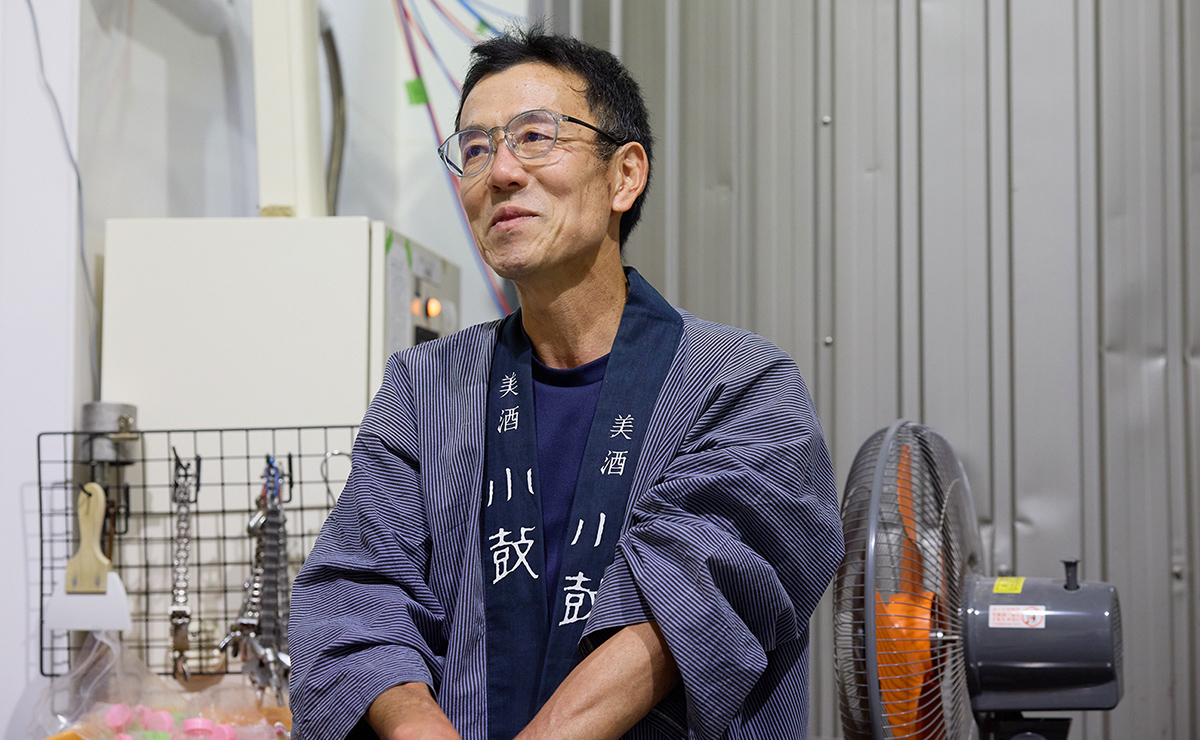

杜氏(清酒製造責任者)兼品質管理課リーダー

八島 公玲さん

関西学院大学社会学部 1995年3月卒業

大学卒業後、西山酒造場に就職し、酒造り職人をめざす。2002年に富山県 桝田酒造店の能登杜氏四天王の一人と言われた三盃杜氏のところで1年間修業し、2003年から西山酒造場の杜氏(製造責任者)となる。2018年丹波杜氏組合の副組合長に就任。また、兵庫県杜氏組合連合会理事に就任。全国新酒鑑評会金賞6回、全国選抜清酒品評会1位2回の経歴をもつ。

- 50代

- 研究開発職

- メーカー

「一番になりたい」気持ちを経て、環境教育へ

「何かで一番になりたい」と思い続けていた少年時代。野球、サッカー、バスケットボール……、さまざまな球技を経験するも、得意だと思えるものには出会えなかった。高校へと進み、「ここなら一番になれるのでは」と、オリンピアンが顧問だった柔道部に入部する。

「100kgのベンチプレスを上げるトレーニングを毎晩行い、食べられるだけ食べていましたが、練習がハードすぎて全然太れなかったんです。それまで県大会1回戦レベルだった部が3回戦まで進出できたものの、結局、一番にはなれませんでした」

高校を卒業したら、新しい地で新しいことをやりたい。地元、埼玉から関西学院大学に見学に訪れ、キャンパスのすばらしさに感動して「ここで学びたい」と決意。関東圏の大学にも合格したが、両親を説得して関学に進学した。

「とはいえ何がしたいかわからなかったから、幅広く学べるのではと社会学部を選択しました。寮に入り、強豪のヨット部に入部したんですが、全国1位をめざすトレーニングはあまりに厳しくて、学業と両立できず挫折してしまったんです」

一方の学業では、鳥越皓之教授から教わる環境社会学に興味を抱いた。そこからの縁で、西宮市役所が創設した「地球と地域を結ぶ環境学習システムEWC(Earth Watching Club)」の活動に立ち上げ時から参加。当時、学生は八島さんと同級生の2人だけだったが、3年後には環境省「こどもエコクラブ事業」の基本モデルとなる成果を見せた。

「鳥越先生の授業を通じて、木を切るな、ダムをつくるな、ではなく、木を伐採することで山を守る、日本独自の環境の捉え方がすごく大切だと感じたんです。自然界の生態系ピラミッドは弱肉強食という面もあるけれど、うまく循環しているからこそ環境は保たれる。土壌が汚染されると微生物がバランスを崩し、巡り巡って人間にも被害が出るように、環境と人間社会は深く関わっていること、すべての生き物はつながっていることを知る契機になりました」

伝統を守りつつ新しさも追求する日本酒造り

環境教育で経験したのは、先生が生徒に教えるだけの教育ではなく、先生側も教わり、ともに育む“共育”だったと振り返る。やがて卒業後に教育関係の仕事に就きたいと考えるようになったが、時代は就職氷河期。厳しい就職活動のなかで、「手に職をもちたい」と願うようになった。

「なかでも惹かれたのが、酒造りの職人だったんです。成人してからお酒のおいしさや楽しさは感じていたんですが、ある特撰酒を飲んだときに『こんなおいしいお酒があるのか』と感動したんですよね」

当時、バブル経済が崩壊したものの吟醸酒ブームは続いており、酒造業界は依然として好調だった。酒蔵は伝統的に季節労働者によって支えられているのが一般的だったが、こうした流れのなか、一部の酒蔵で大卒人材を採用する動きが出はじめる。兵庫県丹波市の西山酒造場は、そのなかでも先駆けて新卒採用に取り組んだ酒蔵のひとつだった。

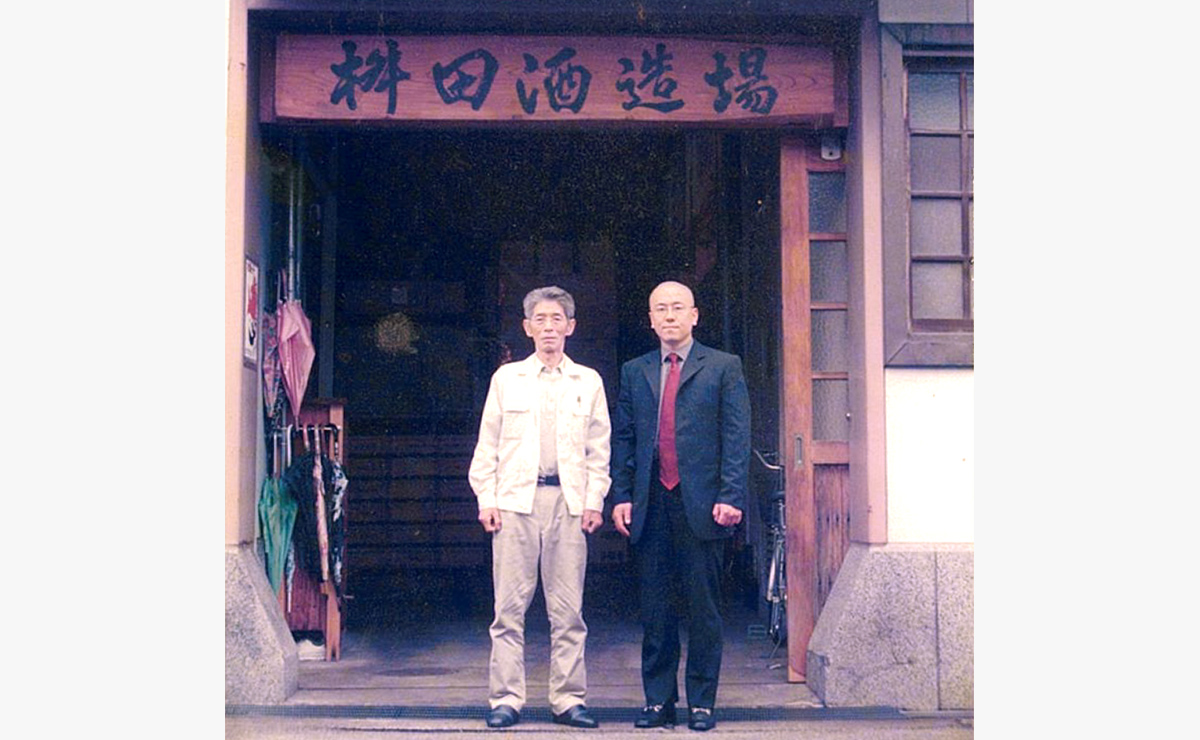

「大手の酒造メーカーはオートメーション化が進んでいるイメージだったので、職人としての技巧を身につけるために地酒会社に進みたかったんです。就職説明会で西山酒造場の当時社長だった現在の会長とお話し、その人柄に惚れました。説明会後も、日本酒関連の集まりにたびたび連れて行ってもらったりして、ここで働くのはおもしろそうだと志望しました。会長は、毎朝井戸の前や神棚に手を合わせるなど、日本独特の神事を大切にする人。一方で、これからの時代は意匠も重要だと、ラベルや瓶のデザインにもこだわっている。伝統的なものを守りつつ、新しさも追求する姿勢にも惹かれました」

同業他社との交流も広げ、技術を向上

しかし、職人の世界で働くのは容易ではなかった。今では断ち切られた厳しい上下関係も当時はまだあり、息の詰まるようなルールのなかで共同生活を送る。10月から翌年4月までは休みもなく、2日に一度は酒蔵に泊まり込んで仕込みをする。修業は過酷で、途中、学生時代に携わった西宮市のNGOの誘いを受けて転職しようかと迷いもしたが、やると決めたからにはやり続けると心に決め、日々仕事に向かった。

「大卒だからと嫌がられないよう、とにかく大きな声で元気よく挨拶することは徹底していました。当時は先輩の背中を見て、技を盗む時代です。こちらから訊かなければ何も教えてもらえません。積極的に訊ね、渡された本を何度も熟読し、先輩たちが休んでいるときに少しでも仕事をして、酒造りを全身で覚えていきました」

酒造りは大変ではあったが、一息つく夏季には会長が飲食店や百貨店での試飲会、顧客を招いての食事会などに連れて行ってくれた。お客様からの直接の声が何よりのモチベーションになったと八島さんは振り返る。また「若いから行ってこい」と輸出先であるフランスへ視察旅行に送り出してもらったこともある。さらに、次第に広がっていった同業他社との横のつながりが、仕事をするうえで大事な存在になっていったという。

「同じ北近畿にある酒蔵、香住鶴(兵庫県香美町)やハクレイ酒造(京都府宮津市)と技術交流をしていたのですが、入社4年目に兵庫県立工業技術センターに酒部会(兵庫県酒造技術研究会)ができ、播磨や灘にある酒蔵の若手とも勉強会を開くようになりました。オープンな技術交流は自分の技術を磨くことにつながります。その後、近畿各地で情報交換を行うようになり、さらに交流の輪は日本全国まで広がっていきました」

31歳という異例の若さで杜氏に抜擢

やがて他の地酒会社も新卒採用の若手が増えていく。団塊世代の息子が蔵に戻ってきて事業継承するなど、経営者も若返る時代となっていった。一方で、日本酒の需要は年々落ちていった。そんな折に会長から後継者として指名されたのが、6代目の西山周三氏だった。

「もともとテレビ局で働く営業マンだったのですが、2001年に蔵へ帰ってきました。2年ほどは酒蔵で蔵人たちと同じ部屋で寝泊まりして製造を学び、専務を経て社長に就任されています。西山家では、代が替わると杜氏も替わります。現社長が戻られてから1年が過ぎた頃に、私は“次の杜氏にするから勉強してこい”と言われ、会長が懇意にしていた富山県の桝田酒造店へ修業に行くことになりました」

桝田酒造店は能登四天王の一人と呼ばれていた杜氏、三盃(さんばい)幸一氏のいる酒蔵だ。八島さんは三盃氏を師事し、約1年間さまざまな教えを受けた。

「能登杜氏は吟醸酒をつくるのが上手で、われわれ丹波杜氏 とは違う技術も多く、とても勉強になりました。修業を通じて強く実感したのは“酒造りは人づくり”という考えです。杜氏は、酒の仕込みの状態だけでなく、蔵人の心身の健康状態も気にかけていました。私のことも『最後の弟子』だとかわいがってくださり、温度や時間など仕込み過程のデータを詳細に記した帳面のコピーもいただきました。チームがあってこその酒造りという考えは身に沁みましたし、私自身も大切にしています」

修業から戻り、2003年6月に西山酒造場の杜氏に就任。20~30年の修業を経て就くのが通例だと考えられていたなか、31歳という異例の若さだった。八島さんは杜氏を任されることにプレッシャーも感じていたが、社長の言葉が後押しされたという。

「伝統の踏襲も大事ですが、消費者の嗜好も変わってきている。それに合わせて変えていくべきだというのが社長の考えでした。だから古いものにとらわれず、新しい時代に対応できる人を残していきたいと。どのみち経営者が若返ると、味が変わったと言われるんだから、とことん変えたっていいと言ってくれたんです」

酒造りは一人ではできない

杜氏になって1年目、全国新酒鑑評会で入賞を果たす。2年目も続き、3年目4年目には、連続で金賞を受賞。連続受賞したことで、入社当時から一緒に働いていた先輩の一人から「杜氏として認める」という言葉をもらったという。

一方で、1990年代の後半より日本酒の需要が徐々に減っていくなか、味だけでなくつくり方も変えていこうというのが新たな方針だった。固定費を下げる必要はあるものの、機械化すればいいわけではない。技術や手法をマニュアル化できるようデータを取っていた。そうして、かつては冬季だけだった酒造りを年間通じて行えるよう改革していった。

「櫂入れ(攪拌)の頻度を減らすなど品質への影響がない工程は簡略化し、麹造りも力が弱くても可能な方法に変え、女性の蔵人も募集しはじめました。また、米洗いの手法を変えたり、搾って5日以内の瓶詰めを徹底したりと 、ほかの酒蔵にはできないことにも力を入れています。試行錯誤するなかで、もろみの発酵が途中で止まり、1500リットルが無駄になったこともありましたが、社長は挑戦することに対してNGを出すことは絶対にない人なんです。失敗に臆することなく挑戦できる環境もあって、何事もまずは試し、そして改善・改良を重ねてきて今に至ります」

昨年からは、商品ごとにもろみの留仕込み(麹と蒸米、水を入れる仕込み)終了から搾るまでの日数を決めようと挑戦をはじめている。 酵母菌などの発酵をコントロールし、搾りの予定が立てられれば、瓶詰めもスケジューリングしやすくなる。生産効率を上げる一方で、繊細なコントロールへの挑戦は酒造の技術向上にも寄与。こうして造られた純米吟醸酒が丹波杜氏組合の利き酒会で2位を獲得するなど、確実に品質が上がってきた手応えを感じているという。

また、八島さんは杜氏になってから、日本酒造りにおける最高の栄誉とも言われている全国選抜清酒品評会の1位を、すでに2回も獲得している。確固たる地位を築いているものの、「自分はあくまでも黒子」だと断言する。

「酒造りは一人でできるものじゃありません。チームがあってこそのものです。若い頃にこだわっていた“一番”も、周囲の支えがあってこそのものだと気づけました。チームをまとめるには、コミュニケーションが最も重要です。若手からは話かけにくい立場でもあることも理解しているので、雑談も含めこちらから声をかけるよう心がけています。また、自分もしてもらったように、お客様の声を聞く機会や横とのつながりを広げる機会も、なるべく多く提供できるようにしています。自分たちがレベルの高いお酒をつくっていることを知ってもらい、モチベーションを上げてもらうのも大切なことです」

地元の人にも喜んでもらえる仕組みづくりを

古くから丹波杜氏が得意としていたのは、自然界の乳酸菌や微生物を利用して清酒酵母を培養する生酛仕込み。非常に細やかな高い技術を要し、西山酒造場にも全国から多くの杜氏が学びに来ていて、八島さんも指導にあたっているという。

さらには西山酒造場が志す地域貢献活動にも力を尽くしている八島さん。自社圃場(ほじょう)を使って、地元の小学生に田植えや稲刈り、生き物調査を体験してもらうなど、かつての願いだった環境教育にも携われるようになった。

「無農薬の田んぼは、生き物の種類も数も多いんですよ。お酒の原料は米だけ。原料米のことを発信するのも僕らの役目だと考え、どのように造っているかだけでなく環境のことにもふれるようにしています。日本酒は生き物です。いかに菌を持ち込まないかが重視される現代において、日本酒は菌を生かす世界です。清潔さを保つことは大前提としつつ、麹菌に住み心地のよい環境をつくってあげる意識で取り組んでいます。酒造見学なども積極的に行っていますが、そういった生き物のつながりについても知ってもらいたいですね」

さらに西山酒造場では、廃校になった近隣の小学校を活用する取り組みにも着手。地域の人々からも、期待が寄せられている。

「スポーツやイベントに活用するなど、小さいお子さんからお年寄りまで気軽に来られる場にする一方で、酒粕からつくるクラフト酢の製造場にできないかと考えています。コロナ禍を経て、お酢の殺菌作用にも注目が集まり、世界的に消費を伸ばしています。味わいとしてもドリンクやドレッシング、調味料など幅広く応用が利き、お酒を飲めない人にも親しんでもらえる。日本の方、海外の方へのちょっとしたお土産になるような品に仕上げて、地元の人にも喜んでいただきたいという思いもあります」

酢の原料となる酒粕の熟成には3年かかり、さらに品質を上げようとしたら5年はかかる。酒造りの伝承だけでなく、この新たな挑戦に関しても、「自分がいなくなってからも、半永続的に残せる仕組みをつくりたい」と八島さんは語る。

「この地域は2014年の豪雨で床上浸水が発生し、甚大な被害を受けましたが、大勢のボランティアや地元の方々が応援に来てくださり、助けてもらいました。さらに遡ると、その前にも洪水被害に遭い、多くの人に助けてもらったとのこと。支えてくださる人がいてこその酒造りです。酒蔵として町に恩返しをしたいと取り組んでいますが、常に感謝の気持ちを持ちながら、世のため人のためと尽くせる人生は幸せだとしみじみ感じます。酒造りが苦しかった頃は、完成の喜びを思って乗り越えてきました。しかし今では、造る過程そのものも楽しく感じられるようになっています。どんな困難も後々幸せに変換できれば、人生は豊かになっていくのではないでしょうか」

-

22