“推し活”で、

誰もが誰かの背中を押せる。

応援を通じて、

自分の居場所を見つけられる

世の中に。

株式会社CrossVision 代表取締役

奥井 颯平さん

関西学院大学理工学部 2015年3月卒業

関西学院大学理工学研究科 博士課程前期課程 2017年3月修了

関西学院大学大学院理工学研究科にて情報検索やビッグデータ解析の研究に従事。ドコモグループにて対話生成AIの研究開発、エンタメ領域を中心にソリューションビジネスの経験を積み、最先端技術の社会実装力を武器に同社のオープンイノベーションに貢献。現在は自身がイラスト作家として活動していたこと、NFTアートが注目を浴びたことをきっかけに専門性をクリエイターエコノミーやweb3に広げ、起業家としてスタートアップを推進。

- 30代

- 会社経営

- IT

自分の「好き」を守る意識が強かった

幼い頃から周りに流されることなく、自分の「好き」を貫いてきたという奥井さん。アニメや漫画が好きだということを同級生にからかわれ、「どうして人が好きなものを否定する人がいるのだろう」と疑問を持つようになる。小学校4年生から没頭していた柔道も、メジャースポーツと比較すると競技人口は少ない。思春期になるとストリート系のファッションを好むようになるも、自身のこだわりの強さから「浮いている」といじられることがあった。それでも自分の「好き」を守る意識は、変わらず強かったという。

「仲間に入れてもらえず孤立しようが、自分の好きなものを大切にする子どもでした。物心ついたときから絵を描くのが大好きで、幼稚園の頃の夢は画家だったんです。ものの仕組みを考えるのも楽しかったから、小さい頃から大阪の科学館に通ったり、とにかくモノづくりが好きな子どもでした。

小中高でのめり込んだ柔道はものすごく厳しかったんですが、好きなものを否定されるのが嫌で、身体を鍛えてナメられないようにするということが1つの大きなモチベーションになっていました。それに高校では主将を務めたので、自分の役割を果たさなければという責任感も原動力になりましたね」

高校で進路を考えるにあたり、「みんながゼロからスタートする領域であれば、一番になれるんじゃないか」と、当時は高校での教育もほぼなかった情報科学に関心を寄せた。大学進学後はもっと新しい価値観にふれたい、できれば地元から離れたところにある大学に通いたいと考えていた奥井さんにとって、兵庫県三田市にある関西学院大学の理工学部は理想で、「ここなら自分の世界が広がりそうだ」と志望した。

大学生活で成果を出すために何をすべきか

それまで柔道漬けの日々を送っていた反動もあって、進学後2年間は遊ぶことに夢中になり、学業は単位を取るだけで精いっぱいだった。このままでは大学生活での成果が残せない。3年次になり、研究室の指導教授である猪口明博先生に今から何をするべきか相談したところ、「学会に行くのがいいんじゃないか」と言われ、鳥取県で開かれた情報系の学会に1人で参加した。

「4日間の会期中、真面目に発表を聴いていたものの何も理解できない。自分が情報科学の世界で何も知らないことを突きつけられ、本気で勉強しなければと火がつきました。研究という新たな角度から改めて学び直していくと、今まで何に使うかわからず、ただ覚えるだけだった数学が社会や情報科学の世界でどう使われているかなどが理解でき、勉強の楽しさがわかっていったんです」

所属していた猪口研究室は、社会的にも注目され始めていた、データサイエンスを扱う研究室だった。さまざまなデータサイエンスの手法を一つずつ学ぶことで、自分の武器になる技を増やしていく感覚になれたという。努力が実を結び始めるなか、さらに専門性を深めたいと考えるようになり、学部卒業後、奥井さんは大学院へと進学する。

「大学院では、学術領域での研究成果を出せたことと、研究した情報科学の知見をビジネスに変化させるアイデアを評価されたことの二軸が、自分の血肉になりました。勉強したことを学術論文にし、研究会や学会で発表する機会をいただけたのがありがたかったです。集大成として、時系列データ解析の研究をカリフォルニアでの国際会議で発表させてもらいました。また、オージス総研のソフトウェアコンテストで2年連続、上位に入賞できたのも大きかった。本当に指導教授である猪口先生には感謝しています」

情報科学の技術を社会実装につなげたい

大学院修了後は、学術領域でも評価されるような最先端技術を使った事業を手がけたい。そう考えて就職先を探し、スタートアップやメガベンチャーからも内定をもらうなか、就職したのはドコモグループだった。

「研究機関があって、そこで開発した技術を社会実装しようという、自分にとって理想的な組織体制が整っていたことに魅力を感じました。入社後も大学で学んだことを活かすことができたのはうれしかったです。顧客に対してプロダクトを提案し、納期に合わせて開発していく仕事をする中で、研究にも力を入れるのは今振り返ってもかなりハードな毎日でしたが、そのぶん充実していました」

一方、好きだったイラストも描き続け、SNSに投稿していていましたが、時折バズったりしながら注目を集め、イラストレーターとして仕事の依頼をいただくこともありました。イラストレーター同士でつながったり、ファンに応援してもらう体験を通じて、クリエイターエコノミーの性質を身をもって理解することができました。

「イラストは、言語化できない情報を人に伝えたり、人を楽しませたり驚かせたりすることもできます。ノンバーバルなので、海外に行っても通用する。僕自身、内向的な側面があって、小学生の頃から人と仲良くなるための手段としてイラストを使っていたのが原点です。大学で学んだ技術も活かして、社会人2年目になる2018年頃からは自分のイラストをトークン化、つまりデジタル上の価値や権利を表すデータにしてSNSで配布するという、NFTの先駆けみたいなことをやるようになりました。そこから趣味で学び進め、イラストレーター仲間の作品を集め、NFTを販売するシステムを構築したんです」

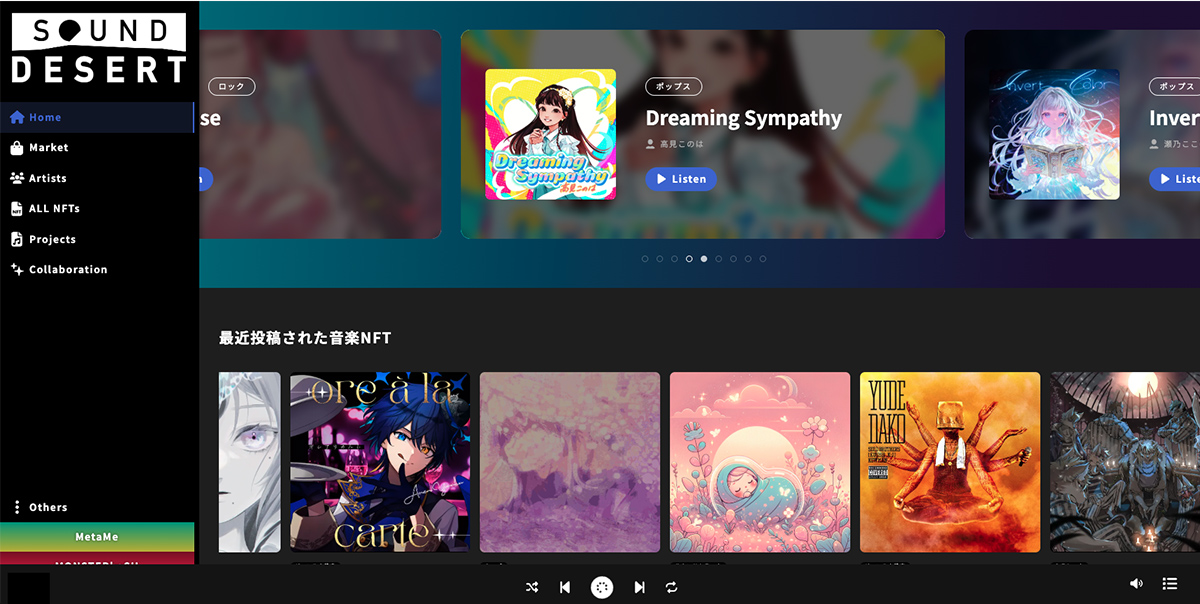

インターネットに上げたものは、いくらでもコピーができる。そのなかで唯一のものだと証明できるようにするデジタル資産がNFTだ。当時、NFTアートに注目が高まり、イラスト系のNFTアートを売買できるプラットフォームも増えてきていた。一方で音楽系は未開拓だったため、音楽NFTのプラットフォーム「Sound Desert」を、奥井さんは個人で開発する。これをドコモグループで2022年に開催された新規事業創出のコンテストに応募したところ、金賞とオーディエンス賞を獲得することとなった。

「絶対に優勝するつもりだったので、正当な評価をいただけたなと思いました(笑)。NFTは投機目的で需要が高まると言われていましたけど、音楽だって世界中で流通していて、希少なレコードやCDは価値が上がることがありますよね。だから、音楽とNFTは相性がいいと感じたんです。しかもジャケットのアートワークがセットになって価値がつくものだったので、自分が築いてきたイラスト系のネットワークも活かすことができる。コンテストの結果を受け、事業化に向けた準備を進めていきました」

スピーディーに動くために起業家の道を選択

2024年1月には、「Sound Desert」の事業を推し進めるための法人、CrossVisionを設立。ドコモグループに、過半数未満の株式出資を受けるか子会社化するかを選べる、新規事業創出プログラム「docomo STARTUP」があったことで、スタートアップの道を選ぶことができた。同年6月には、NTTドコモと独立系ベンチャーキャピタルの2社からの資金調達を得て、CrossVisionは正式に動き始めることになる。

「先の見えないマーケットであり、成長速度の予測がつかないなかで、子会社化して意思決定が遅くなると戦えないおそれがあったので、自分がビジネスオーナーになってスピードを上げることを優先しました。クールジャパンと謳われる日本のコンテンツには、もっと世界を巻き込めるポテンシャルがあります。多額の出資を得られたのも、音楽NFTの販路を海外に築き、販売・流通させていこうという仮説や姿勢を、投資家の方々に評価していただいたからだと思います」

しかし、クリエイターの作品をNFTにするトレンドは下火になっていき、投機性のあるデジタルコンテンツがクリエイターとファンを熱狂させ続けるという仮説の実証は難しかった。しかし、輸入依存度の高い加工貿易国である日本の経済にとって、デジタルコンテンツの重要性は大きい。さらに自身のネットワークを通じ、個人のクリエイターが収益化に苦しんでいるという課題も強く感じていたという。

「海外にファンをつくれる可能性のあるクリエイターさんは大勢います。彼らを応援したいという気持ちがありましたし、『デジタルであっても、日本のコンテンツは世界で売れる』という確信が消えることはありませんでした。

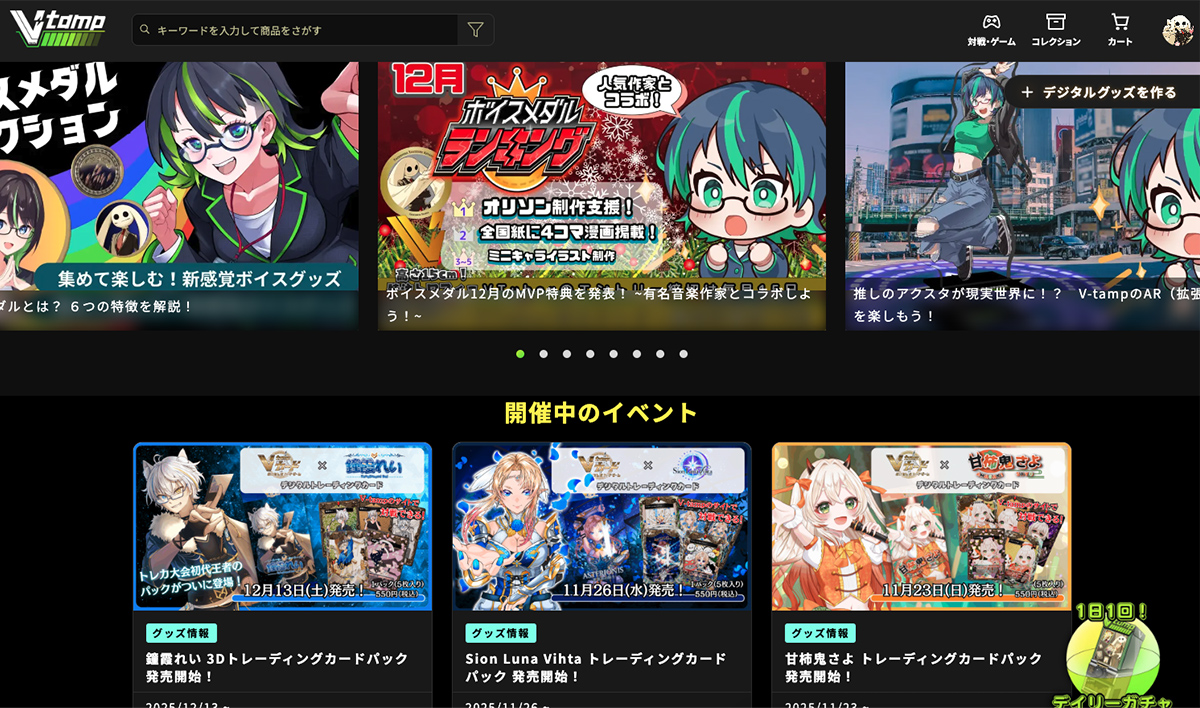

検証を重ねる中で、VTuberのファンは、「自分の好きなキャラクターコンテンツがもっと有名になり輝いてほしい」という“推し活”の気持ちでNFTを購入してくれていることがわかりました。そこで、VTuber×推し活にフォーカスして事業検証を続行するという、新たな方向性が見えてきました。

NFTは投機性による消費傾向が強いといわれますが、投機とは関係なく、純粋にVTuberそのものを応援したいという心理が明確に存在している。それは、僕が幼少期に感じていた、『自分の好きなものを守りたい』という気持ちと通じるし、好循環につながるんじゃないかと考えました」

創作活動を支援する“推し活”の精神

VTuberの活動は、キャラクターを使う特性上、デジタルコンテンツとも非常に相性が良く、グッズ展開が前提になっている。そこで、VTuberがデジタルコンテンツを気軽に販売できるサービス「V-tamp」を開始。グッズ制作の過程から、クリエイター同士のつながりやファンとの交流を生み出す“共作の場”を提供するようにした。

「デジタルグッズを通じて、推しとの思い出をつくっていくサービスにしていきたいと考えました。今までは実物がなければ愛着を持てなかったものが、デジタルであっても愛着がわき、スマホでコレクションできるような宝物になっていく。世界中の人たちにとって、誰かを応援する過程で、思い出が蓄積されるような場をつくり出したいというのが事業のビジョンです。サイクルの早い領域なので、柔軟にプロダクトは変化させつつも、誰かを応援したいファンのそばにあるサービスを提供していきたいです」

生成AIが普及し、今後どうなっていくかわからないなかで、イラストレーターをはじめクリエイターの仕事が存続する仕組みをつくりたい。「その意志を明確に持っているからこそ、クリエイターたちも自分の事業に賛同してくれるのだろう」と、奥井さんは分析する。

「自分も絵を描くのが好きで、そういう人たちの気持ちがわかる分、関係性が続いているし協力もしてもらえているはず。自分一人の力じゃ大したこともできないので、僕の考え方に賛同してくれる人を集め、その人たちが一生懸命、挑戦できるフィールドをつくることが僕の役割だと捉えています。

十代の頃は、社会に貢献するなんて大それたことを言うのも恥ずかしいし、自分にそんなことができるとも思っていなかったんですよね。ただ、研究に出会い、技術が身につき、実現できることが増えていったおかげで、自分にも世界に影響を与える何かができるかもしれないと思えるようになっていった。その感覚があったからこそ、起業へと至ることができました。これからも研鑽を重ねていくなかで、“Mastery for Service”の精神に少しずつでも近づけていければうれしいですよね」

自分の好きなこと、やりたいこと、挑戦したいことが、誰かのためになるのなら、それを応援してくれる人も現れる。奉仕の姿勢で生きていくことで、周りも自分を助けてくれることに気づけたという。

「自分が好きなことを追求するだけでは生きていけないじゃないですか。だけど自分の好きと、これまで培ったスキルや強み、それに誰かのためにという気持ちを融合させられたら、新しい道を拓くことができる。僕にとってそれはクリエイターの皆さんを支援する仕組みだったわけです。いま、これを仕事にできていることに、すごく豊かさを感じます。

すべての人に自分の好きなものを大切にしてほしいし、理不尽な理由で否定されたり諦めたりすることがない世の中にしていきたい。多様性の時代になり、推し活が市民権を得るようになりました。好きだという気持ちをもっと自由に表現でき、それを思い出として残せる社会をつくることに、これからも関わっていきたいです」

-

16