はみ出してもいい。

型にはまらなくてもいい。

生きる意志を宿していれば、

希望の光が導いてくれる。

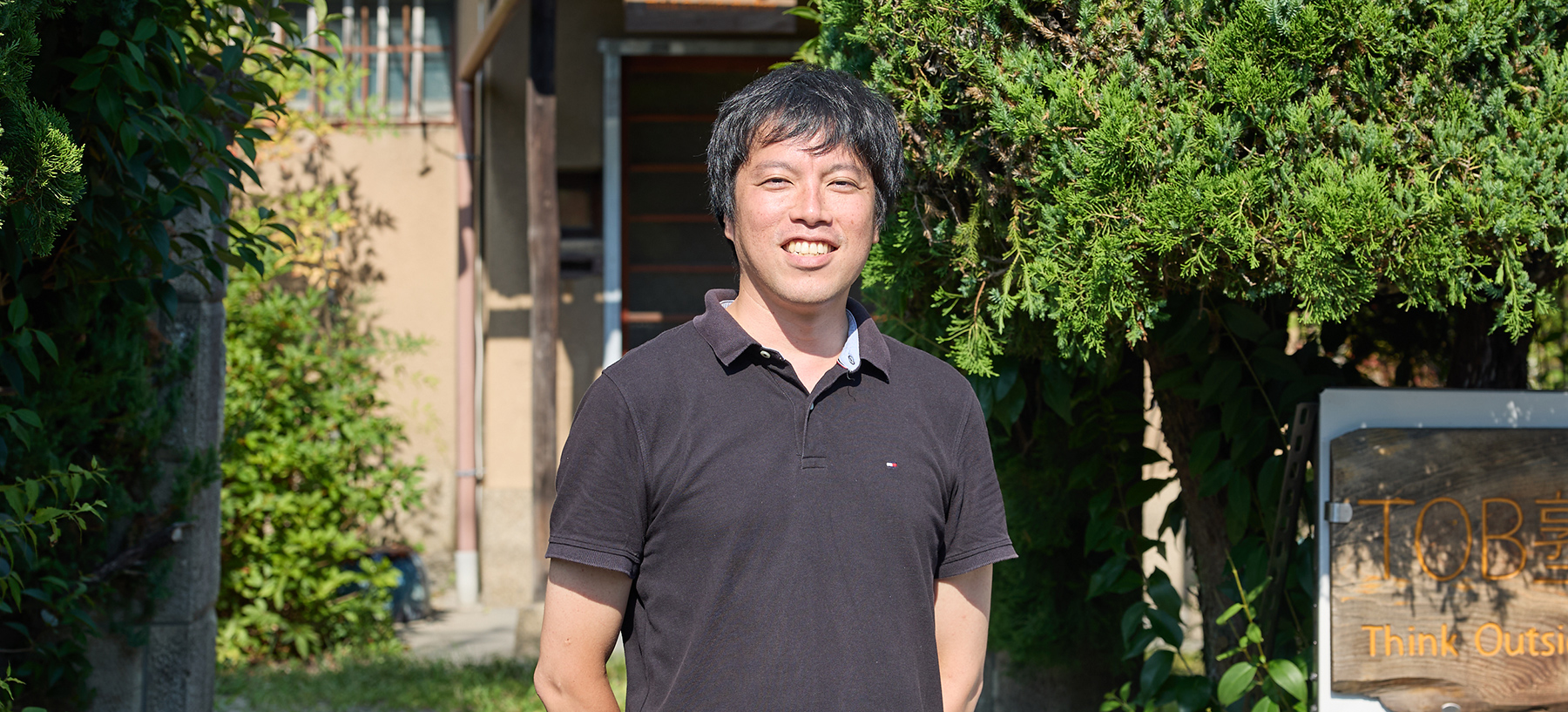

一般社団法人new-look(TOB塾) 代表理事・講師

山口 真史さん

関西学院大学社会学部 2005年3月卒業

関西学院大学大学院文学研究科 2009年3月卒業

大学卒業後、総合人材サービス インテリジェンスに入社し、人材紹介事業部で事業企画などを担当。その後大学院で教員免許を取得し、中学・高校教員を経て一般社団法人new-look代表理事。「型にはまらないで考えよう(Think Outside the Box)」を掲げる高校中退・不登校向けの個別学習サービス、TOB塾代表。その他、一般財団法人植田記念会代表理事として児童養護施設出身者への給付型奨学金支給事業や、大韓航空機撃墜事件遺族会としての活動など。

- 40代

- 一般社団法人職員

- 教育

大学生主体のNPO法人で高校生の海外ボランティア活動を支援

1981年、奈良県に生まれた山口真史さん。2歳のときに大韓航空機撃墜事件で父親を亡くしたことが、今の自分に大きく影響しているだろうと振り返る。

「私自身は覚えていないんですが、家族は事件について、今もふれたがりません。いきなりひとりで子ども3人を育てていかなければならなくなった母親は、大きなプレッシャーを抱えていたと思いますが、子どもたちが自立して生きていけるようにと育てられました。何をしてもいいといった形で、居場所としてのフリースクールを運営される方も多いなか、今の自分が自立に向けたサポートに重点を置いて、高校中退者や不登校者向けの塾を運営しているのも、育てられ方の影響かもしれません」

中学卒業後、工業高等専門学校に進んだのは、教師や母親に勧められてのことだった。理数系の科目が得意だったこともあり、深くは考えず従ったところ、根っからの工作好きが集まる環境になじめず挫折。高卒認定が取れた4年次のはじめに中退し、その後、1年間の勉強期間を経て関西学院大学に進学する。

「長子、次子が関学を卒業していたこともあって、進学先として決めました。また、高専の機械工学科での授業があまりに専門的すぎて学校に馴染めなかったという経験もあり、なるべく広く学べる社会学部を選びました。ただ、真面目な学生ではなかったですよ(笑)。大学時代は、学業よりも関学OBの能島裕介さんらが立ち上げた、青少年の健全育成をめざすNPO法人ブレーンヒューマニティーでの活動にひたすら没頭していました。

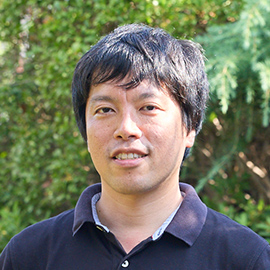

ブレーンヒューマニティーは、大学生が主体となって運営する、当時、ほかにはない団体でした。私も運営スタッフとなり、高校生を募って海外へワークキャンプに行ったり、フィリピンでは貧困支援、マレーシアでは植林活動、イランでは地震復興を行ったり、さまざまなプログラムに携わりました。企画・運営から会計まで、一連の流れを数々経験できたことが、今の仕事にも役立っています」

長期で人と関わり、その変化を手助けしたい

ブレーンヒューマニティーでの活動経験から、誰かの未来に役立てる仕事に就きたいと考え、人材サービス系の企業を探して就職。しかし、新卒の身で転職に悩む人々の相談に乗ることに負い目を感じ、事業企画や社内教育などに携わる部署へと移る。

「ここの仕事は自分に合っていたと思います。社員が気持ちよく働けるように施策を打ったり企画を考えたりする業務で、とてもやりがいがありました。2年目を迎えたとき、新入社員の宿泊研修を担当したんですが、さまざまな状況を想定したロールプレイングなどを通じて彼らがみるみる変わっていくのがおもしろいと思いました。と同時に、大学時代、ブレーンヒューマニティーの活動で携わったワークキャンプも思い出し、心では葛藤が生まれました」

海外でのワークキャンプへ連れて行った高校生たちは、見違えるほど積極的に話すようになるなど、それぞれが成長を遂げていた。しかし帰国後、半年ほど経って振り返りを行うと、逆戻りしているケースも少なくなかった。山口さんはこの一連の経験から、人の成長と長期的に関われる教職に就いてみたいという思いが募り、仕事を辞めて関西学院の大学院に進学することを決める。

「教員免許を取るのに2年かかることがわかっていたので、それなら大学院がいいだろうと文学研究科に進み、教育社会学を学ぶことにしました。大学院では勉強に打ち込み、修士論文には時間をかけて取り組みました。修士論文は、メールや掲示板など、さまざまなツールが人のコミュニケーションにどういった影響を与えるのか、それぞれの特性について分析と考察をしました。一般的に修士論文は4万字ほどのものが多い中、8万字の大作となりました。南本長穂先生が指導教授だったんですが、自主性を尊重しながらも相談すれば指針を示してくださり、自由に研究できてありがたかったです」

不登校や中退へと至る子どもたちへのまなざし

大学院修了後、すでに教員を務めていた元ブレーンヒューマニティーのメンバーの推薦もあり、中高一貫校の教員となる。勤務校では、教科指導以外の活動にも期待を寄せられ、生徒会の顧問も担当した。

毎年行われているような活動でも、あらためて自分たちで考えながら進めてもらうよう促したり、助言したりと普段はアドバイザーのような役回り。ただ、2011年の東日本大震災などの募金活動では、迅速に支援活動につながるようにと生徒会以外の生徒にも協力を仰いだり、活動を行うのに必要な情報をたくさん出したりと、普段よりは大きくサポートしたとのこと。結果的に、募金活動は大きな成果をあげ、生徒たちとも絆を深めていった。

「一方で、学校教員をしているとき、どうフォローしても登校できなくなってしまう子、辞めてしまう子もいたんです。自分がひとり親家庭・高校中退経験などのなかで育ってきたからか、マイノリティ側の子どもたちにどうしても目がいってしまうんですよね。それに幼少期から母親と教会に通っていたこともあり、弱き者へのまなざしをもつことが大切だと感じるマインドはずっとありました」

担任や学年主任などを経験し、やがて通学できずにいる人たちを支援したいと決意して退職。2013年5月に一般社団法人new-lookを設立し、高校中退や不登校を経験した人たちに向けた個別学習サービス、TOB(とぶ)塾を兵庫県西宮市でスタートさせることにした。TOB塾の対象者は一般的なフリースクールと同じだが、彼らの居場所づくりを目的としたものではなく、進学することを目的とした塾であることに事業の特徴がある。

※一般社団法人new-lookでは、学習支援事業を主体に、学習や就労などの相談を受ける事業、TOB塾で起きた出来事などを社会に発信したほうが良いことを公開する情報配信事業なども行っている。

高卒認定も含め、学歴的なポジションを回復させることが社会復帰になるのではないか。山口さんはそう考えて開いたTOB塾だったが、すぐさま人が集まるような領域ではない。各学校を訪ねたところで、対象者に会わせてもらえるわけもない。当初は、夜の街で目的なく集まっている若者たちに声をかけ、いま中退している子どもたちは、どんな子どもたちなのかリサーチしていった。

理想と現実とのギャップを乗り越えるために

高校中退や不登校を経験した人たちに向けた個別学習塾という珍しい取り組みは、新聞などに掲載され、問い合わせも増えていった。当事者たちから話を聴くと、一人ひとりの事情も課題も全然違う。勉強することがままならない人も少なくない。根気強く向き合いながらの試行錯誤が続いていった。

「今では考えられないかもしれませんが、設立当初、世の中には“中退したら人生終わり”といった風潮がまだ色濃くあったんです。TOB塾には、そういった風潮に抗おうと『いい大学に入って見返してやる』と息巻く人もいたのですが、そのような人たちほど挫折する傾向がありました。とくに中学校までは苦労せずにいい成績が取れていたものの、高校に入って自信をなくし、学校に行けなくなってしまったけれど、“できていた頃の自分”を捨てきれないでいる人は結構います。本人が捉えている状況と現実、また理想とのギャップが大きい人は注意が必要です。私自身は、塾生が『つまずかないように』というより『うまくつまずいて、態勢を立て直せるように』と意識して関わるようにしています」

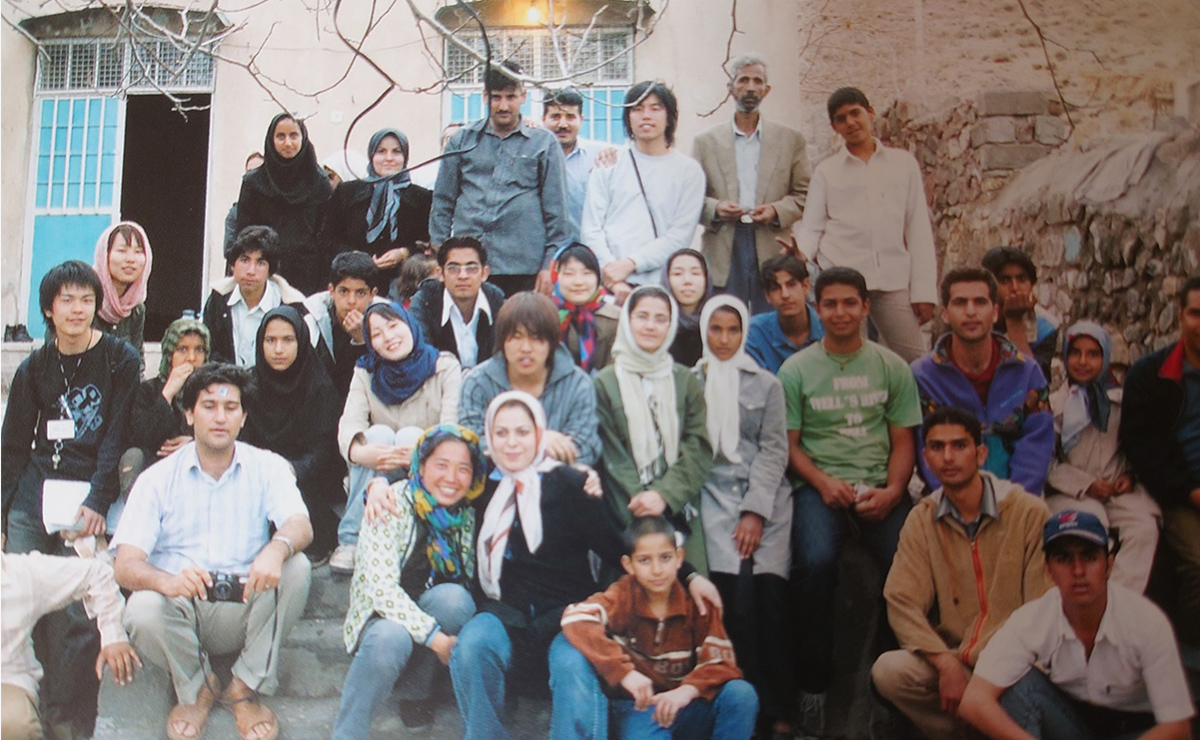

塾生たちと接するなかで、中退した人、不登校になった人が再び学べるようになるためには、「まずは、自分自身の自信を身につける。次に、前に進むための積極性を身につける。そして、失敗しても大丈夫だと思える支えを感じ、最後に、社会や運命などへの信頼を持つ」という方向性が大切だとわかってきた。

また、それと連動するように、学びの段階も大きく4つのフェーズを進んでいく。まずは心を充実させ、落ち着くための段階。勉強に取りかかれるようになったら、知識を増やしていく段階。それらの知識のつながりを、関係して考えられるようになる段階。つながった知識を、活かせる段階。各フェーズには、それぞれその先に進めなくなるような壁がある。それらを心が折れる前に伝え、あらかじめ本人と対策を相談するようにもなっていった。

「たとえば、この大学に入りたいという目標を決めると、これだけは必ず勉強しなければならないという項目も出てくるため、授業もストイックにならざるを得なくなります。そうなることで、塾に行くのがしんどくなって来なくなる、というのは避けたいんです。かけた労力と得た成果が見合わず、心が折れる危険性もあります。危うい状態にさしかかりそうなときには、ひとまず目標を度外視して立て直したほうがいいのでは、といった投げかけを早めにするようにも努めています」

どんな状態からでも、人生を組み立て直せる場所

巣立っていく塾生が増えるにつれ、TOB塾は高い評価を得るようになり、取り組みに賛同して共に活動する人も増えていった。学校に通っていないがコミュニケーションがとれる人については、教職志望など教育に関心のある学生アルバイトが担当し、彼らの実践経験につなげていった。一方、いざ学びはじめたものの、どうしても勉強の方法が合わず悩む人もいたという。

「その場合、大学進学に固執せず、資格の取得や就職といった選択肢も提示するようにしています。こういったアドバイスができるのは、人材サービス系企業での経験のおかげです。今までの塾生のなかには、中高生だけでなく、大人の方もいて、一番上だと50代の方もいました。その方は現在、大学の通信制過程で学ばれていますが、塾生だったときは『高卒認定を取って大学に進んで、弁護士になりたい』と話されていました。また、高卒認定をとったら海外の大学に留学すると言っていて実際に飛び立った方もいます。そんなふうに、ここが、誰でも、どんな状態からでも、人生を組み立て直せる場所にしたいんです」

やがて10年以上が経った頃、母親が亡くなるなど家庭の事情もあり、拠点を西宮市から地元である奈良市に移すことになる。そのとき通っていた塾生たちのために、約1年半の移行期間を経て、2025年3月に西宮校を閉鎖することにした。

「最後だからとイベントを開いたところ、70人くらいが集まってくれて。『あのときはすみませんでした』とか『言えなかったけど感謝しています』とか『こういう機会があったから思いを伝えに来られました』とか、たくさんの声をもらえて驚きました。そもそもお礼の言葉や見返りを求めてやっていることではなく、その人に必要だと考え、自分がやりたいと思うからしているだけ。ギブアンドテイクのギブ、与えている認識もありません。だけど、何年か越しにでも、気持ちを携えて会いに来てくれたことはうれしかったですね」

奈良市では、母親が生前通っていた教会の方の厚意により、駅前の一軒家を借りることができた。行政の地域教育担当者らとも話し合いつつ、「いいネットワークで協力しあえたら」と力を込める。

「奈良は教育意識が高く、学校には行って当然という風潮がある。TOB塾のような場所には通いづらく、通信制高校の方がいいと考える親御さんもいらっしゃいます。とはいえ、通信制であれば誰もが続けられるというわけでもありません。誰でも簡単に行けると思われているからこそ、そこで再び挫折してしまうと、さらに自尊心が傷ついてしまう恐れもあります。そんな人をそのまま社会に放置しないためにも、ここで肌感を確かめながら、しっかり事業をつくっていきたいです」

その場その場で用意されたものを、できる限り

山口さんが一般社団法人new-lookを設立した2013年は、父親が亡くなったのと同じ32歳だった。教員を辞めて時間に融通が利くようになったため、大韓航空機撃墜事件について調べはじめ、遺族会としての活動にも取り組むようになったという。

「事件のあった9月1日前後には、現場近くの小中学校に呼ばれ、講演をしています。今は北海道の稚内市だけですが、他の地域にも行けたらいいなと思っていて。平和教育活動は、これからもライフワークとして続けていくつもりです」

2020年からは、新たな挑戦にも足を踏み出した。一般財団法人植田記念会の代表理事に就任し、児童養護施設の出身者に対する給付型奨学金支給事業にも携わりはじめた。

「ある資産家の担当弁護士さんが西宮市で寄付先を探されており、一般社団法人new-lookの活動が目に留まったそうで、連絡をいただいたことがきっかけです。というのも、奨学金を出す活動をしたいが、若者支援に明るくないから役員で入ってくれないかというご相談だったんです。それなら自分にお手伝いできることがある話だと思い携わるようになりました。現在、子どもたちの奨学金に関しては、国の制度が整ってきているのですが、網の目からこぼれ落ちてしまう人たちもいる。児童養護施設の出身に限らず、今後はそういう人たちにも手を差し伸べられたらと考えています」

「導かれるままに、流されて生きてきている」と笑う山口さん。与えられた場所で、自分がやれることを最大限やれば、なんとかなると考えて歩んできた。

「クリスチャンとして思うのは、本当にいい方向でも悪い方向でも御心のままだということ。この生き方は、私に妻や子どもがいないからできるということは大いにあることはわかっています。それに、自分の身の回りから離れて起こることの中には一人ではどうしようもないこともある…とも。ですが、その場その場で用意されたものを、できる限り自分でやる。『乗り越えられない試練は与えられない』と、ずっと進んできた感じです」

守られているという安心感のなかでの成長を

さまざまな重荷を背負った人たちを、どう受け止めるのか。「しんどい状況にいる子が来たときに、『ここにいれば大丈夫』というメッセージを発せていないと自分で思うときがあるし、そういうところが、私の貧しさではあるんでしょうけども…(苦笑)」と言いつつも、山口さんはまっすぐな目でこう語る。

「それよりも自分は、相手にこの先どうしたいかを問いかけ、そのために一緒に歩みながら喜怒哀楽を共にしていくことを大事にしているんです」

先をめざして成長するというのは、なんらかの痛みが伴うもの。でもそれはある種、自然で当たり前のことだと山口さんは考える。

「最近だと、ストイックに向き合うよりも、楽しく学びましょう、ゲームの中で学びましょうっていう考え方が、世の中でもてはやされていますが、苦労を感じないまま成長することの善し悪しもあるはずです。大変さを伴ったとしても、自分の目標のために努力し希望を見いだしたり、人から応援してもらえたりすることには大きな意味があると私は思っています。失敗しても大丈夫だと思える支えを感じ、自分が守られているという安心感があれば、人は前に進んでいける。それができる場をつくっていきたいんです。

時代や世相が変われば人も変わるし、ゴールがないのが当然です。“Mastery for Service”にもゴールはありません。何歳になっても続く過程であり、生き方です。だから自分もこの言葉を胸に、前へ前へと進み続けたいですね」

-

27