人が変化することに寛容で、

誰もが主体的に生きる社会をつくる。

あきらめずに、粘り強く。

株式会社マクアケ 執行役員

菊地 凌輔さん

関西学院大学人間福祉学部 2016年3月卒業

社会起業学科在学中に教科書を半額以下で購入できるサービスを立ち上げ、100以上のメディアに掲載。2015年、大学3年生時に株式会社マクアケ関西支社の立ち上げに従事。2019年東証グロース市場への上場を経験し、2022年10月よりプロジェクト推進本部の執行役員を務める。その傍ら、「変化への愛で満ちた社会を」をビジョンとした一般社団法人イヒを設立。兵庫県三田市を中心とした地域活性事業を展開する。

- 30代

- 会社経営

- IT

個として自立し、オーナーシップを持って働きたい

菊地さんの父親は、大手電機メーカーの半導体エンジニアだった。転勤が多く、神戸市で生まれた菊地さんも、すぐに東京へ。神奈川県を経て、小学6年生のとき兵庫県三田市に移り住んだ。その転校初日から、「みんなの遊び方に衝撃を受けた」と思い出す。

「秘密基地をつくって遊ぶなんてことが、関東にいたときは全然なかったんですよ。遊び場や遊具も少ないなか、自然というフィールドをベースに、自分たちで遊び方を編み出しいく。そのクリエイティブさがいいなぁと。何もないからこそ自ら生み出すという楽しさは、三田市に来てから覚えました」

ピアノ講師だった母親のもと2歳の頃からピアノをはじめ、ルールの厳しい家庭環境で育っていた。そのなかで最大限どう遊ぶか。抜け穴を探すことも含めて考え、暮らしていたという。

「自由な時間を増やすために、塾に行きたいと言ってみたり(笑)。制限のなかでいかに楽しむか、工夫のしがいがありました。縛られるものがなくなると、逆に退屈だと感じてしまう。課題があると燃えるので、今にして思えば親の教育は良かったのかもしれません」

高校は国公立大学に進む生徒の多い進学校。そんな環境下で興味を抱いたのは、関西学院大学の社会起業学科だった。起業は意識したこともなかったが、社会問題の解決をめざす「社会起業」を学ぶというほかにないユニークさに惹かれて進学。その後、これまでの価値観も大きく変わっていくこととなる。

「大阪にも神戸にも通いやすい三田市は、かつてニュータウンとして開発されたまちで、転勤族が多い。その影響もあってか、『いい大学に入って、大企業に就職する』ことが幸せだと当たり前に思っていたんです。一方で高校時代、韓国や中国の家電製品の台頭により、父のいた部門が不採算事業になってしまって……。大手にいたら安定ということはなく、稼ぎ口が一つしかなければ急に不安定になる。その経験が大学での学びと重なり、個として自立し、個人の名で仕事ができるスキルや経験を培いたいと思うようになりました」

社会問題の解決をめざす起業であっても、事業を継続させるためには、対価を得られるだけの価値を届ける必要がある。そこに関心があって、1年生の頃から先輩が起業した会社へインターンシップに行ったり、中小企業の経営者が集まるセミナーに顔を出したりと、視野を広げていった。

「自社の事業について目を輝かせながら話してくださる方々と出会い、業種を問わず自身でオーナーシップを持ちながら働くことが、人生を輝かせることにもつながるんじゃないかと感じるようになって。社会起業の前段階として、まずは起業を経験してみたいと考えるようになりました」

仮説をもとに形にした課題解決が、大きな反響を得た

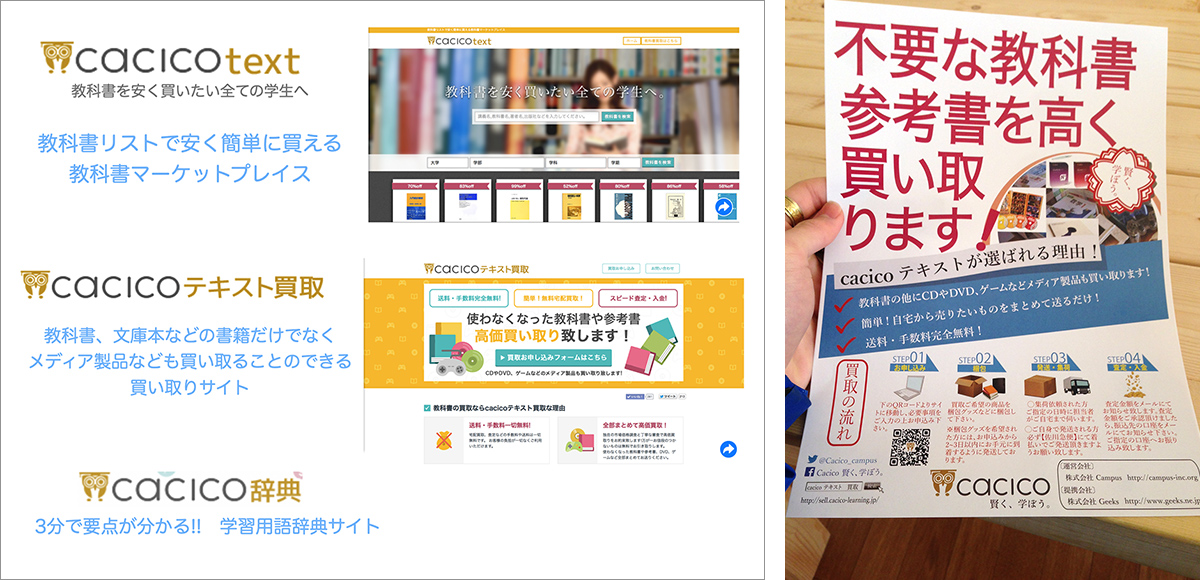

起業に向け、身の回りに解決すべき課題がないかを探し始め、見つけたのが教科書代の問題だった。高額な教科書も多いため、その購入費用に大きな負担を感じている学生は少なくない。そこで菊地さんは、古物商の免許を取得し、安価で教科書を販売するサービスを立案。SNSを通じて起業を志す学生コミュニティに入り、そこで出会った仲間や高校時代の友人らに声をかけて、2年生の1月から動き出した。

「学生たちが教科書を購入する4月に間に合わせようと、全国80大学を対象に急ピッチで準備を進めました。販売用のWebサイトも手探りでつくっていきましたが、そもそも教科書のリストは4月にならないと入手できません。そこで各大学の大きそうなサークルのSNSアカウントに、『販促チラシの裏面に広告を無料で載せるから、リストが出たら速達で送ってほしい』と連絡をとり情報を集めました。何より大変だったのは、このリストをデータベース化する作業です。入力する教科書の情報が3~4万冊分あり、どう頑張っても時間が足りず、最終的にはクラウドソーシングを活用しつつ5日ほど徹夜して、どうにか完成させました」

事前に「教科書が半額以下で買えるサイトが誕生」とプレスリリースを出していたこともあり、公開するやいなやアクセスが集中。あらゆるメディアで取り上げられ、ネットの掲示板やSNSでも大反響が巻き起こった。

「『これは本当に助かる』『革命的なサービスだ』『自分たちの時代にもほしかった』といったお声をいただくなど、結果は大成功でした。目の前の人だけでなく、顔も知らない不特定多数の方が喜んでいただいている。自分の仮説を形にして、それに対して反応があったというのは初めての経験で、まさに脳汁が出るほどうれしかったのを覚えています」

助言を聞き入れる素直さと、挑戦をあきらめない粘り強さ

教科書販売は、半期に一度しかキャッシュポイントがない。さらなる事業をと、大学の学びに特化したメディアを立ち上げるも、収益を立てられるほどには至らずクローズすることに。3年生の秋頃には、メンバーもそれぞれ就職や大学院進学をめざすようになり、チームは解散。菊地さん自身も一度は会社に勤めて勉強したいという思いが強くなり、人事担当と知り合っていた株式会社サイバーエージェントのインターンシップに参加することにした。

「サイバーエージェントには、選抜でチームを組成して社長に事業案や改善案をプレゼンし、決まったものを実行する『あした会議』というのがあります。インターンシップでは、その学生版に取り組みました。結果、僕らのチームは最下位だったんですが、プレゼンの翌日、メンターを務めてくれた当時の役員から『マクアケの関西支社をやらないか』と声をかけてもらったんです。最下位だったのにと不思議に思っていたんですが、後になって聞いたところ、すぐに助言を聞き入れる素直さと、何度でも挑戦する粘り強さを評価していたそうです」

2013年設立のマクアケは、サイバーエージェント内の新規事業としてスタートしたクラウドファンディングサービスを手がけている。菊地さんは内定者アルバイトとして、まだ3年生だった2015年1月から関西支社の立ち上げに従事した。

「大学ではほとんどの単位を取り終えていて、授業は月曜午後のゼミだけだったので、それ以外は大阪梅田にあったサイバーエージェントのオフィスに通っていました。上司は東京勤務だったため、アドバイスをもらいつつも実質、僕一人で関西の市場を開拓しなきゃいけない。まずは名前を覚えてもらわなければと、あらゆる懇親会やビジネス交流会に参加し、月に200枚は名刺を配っていました。大阪商工会議所と連携し、セミナーを開いたりもしましたが鳴かず飛ばずで……。『なんて自分は仕事ができないんだ』と、個室ブースで泣くこともありました」

役割を渡したチームメンバーが、水を得た魚のように活躍する喜び

関西支社の売上、知名度の低空飛行に転機が訪れたのは2017年。地域の人々の経済的負担が存続の課題となっている京都・祇園祭を支援したいと、ことあるごとに周囲に伝えていたところ、懇意になった信用金庫の支店長を通じて、ある山鉾保存会の理事を紹介してもらった。

「ただ、その方は祇園祭に関わる一部の鉾町だけで行うなら、全体で取り組んだほうがいいのではと祇園祭山鉾連合会につないでくださったんです。祇園祭山鉾連合会では、クラウドファンディングとはそもそも何かという説明から始め、約1年間、毎月の理事会に通い詰めました。そして、2017年5月にプロジェクトをリリースしたところ、主要メディアがこぞって取材に来てくださり、初日で100万円、最終的には約1,400万円もの寄附を得られました」

さらには同時期、和歌山県のパーツメーカーが開発した折り畳み式の電動バイクが、当時のクラウドファンディングで最高額となる約1億3,000万円を集め、話題となった。これらの事例が出たことによって、問い合わせが殺到し、関西支社の事業は軌道に乗り始める。

そして菊地さんは、2018年1月、地方事業部長に就任。半期に1回の全社表彰でベストチーム賞を獲得するなど、「チームで成果を出すおもしろさを感じるようになっていった」という。

「誰かに役割を渡すと、その人が水を得た魚のようにがんばってくれる。一人ひとりが主体的に関わるようになると、成果も上がってきました。プレイング志向が強く、自分でやる方がおもしろいと思っていたんですが、仕組みをつくることでより大きな成果が出せるようになる。メンバーたちが育ち活躍していく喜びも覚えましたし、『早く行きたいなら、ひとりで。より遠くに行きたいなら、みんなで』という言葉を実感するようにもなっていきました」

三田市の中に、僕たちの役割を与えてもらった

地元三田市に目が向くきっかけになったのは、母校である北摂三田市高校の同級生2人からの誘いだった。1人は大学で建築デザインを学び、卒業後すぐに起業した寺井俊裕さん。もう1人は、NGO職員として国際協力の仕事を手がける延岡由規さん。変わったキャリアを歩む2人は、タッグを組んで講演会活動を行っていたという。

「次に誰を呼ぶかで僕の名前が挙がったらしく、2人に誘われて飲みに行くことになりました。そこで『いい大学に入り、大企業に就職する』しか選択肢がないと思っていた高校時代の話になって……。選択肢はそれだけじゃないことを、後輩たちにも知ってもらいたい。そう考え、母校で教員になった同級生を通じて実現させたのが、3人で実行した最初の企画でした」

その後、三田市役所から「文化財にされた落書きを消し、再発を防止するための費用をクラウドファンディングで集めたい」という相談が入る。菊地さんはその打合せの場に寺井さんも連れて行き、自分たちの考えを述べることにした。

「マイナスをゼロにする応援はしたいとは思えない。もっと根本的なところから三田市の魅力を高める必要性があると意見したところ、観光ビジョンをつくる検討委員会に呼んでいただいて。三田市の中に、僕たちの役割を与えてもらったんです」

三田市はかつて10年連続で人口増加率が全国1位を誇るほど人気のニュータウンだった。しかし今では減少に転じ、若者の人口流出が大きな課題となっている。やがてコロナ禍を迎え、事態はさらに深刻化。これらの状況を受け、三田市は若者のまちづくり課(現・移住定住促進課)を発足させ、若者が地域に関わることで、定住志向やUターン志向の醸成につなげたいと画策していた。

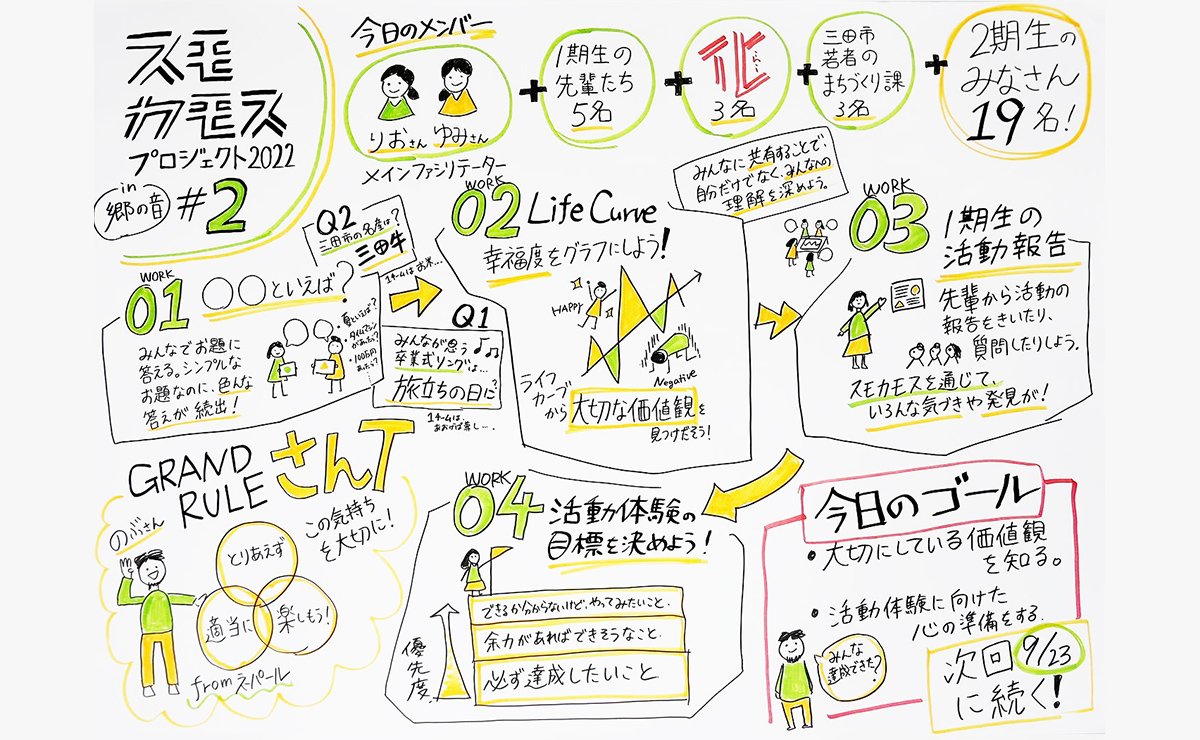

「三田市から、自分の在り方、生き方を探すオンラインワークショップの運営を僕らが任されたんです。延岡は認定ワークショップデザイナーという資格を持っていて、場づくりにも長けている。3人で協力して実施したところ、ワークショップの参加者のうち3名が三田市で起業しました。この成果に喜んでもらい、今後も力を貸してほしいという申し出をいただいたことがきっかけになって、3人で『一般社団法人イヒ』を設立することにしました」

掘り起こせば、眠っている経験や知見、思いがたくさんある

その後も移住・定住促進のためのワークショップなどを展開。三田市に住む大学生が地元企業で職業体験をする「三田市スモカモス・プロジェクト」も始めた。この取り組みでは、関学の神戸三田キャンパスに通う一人暮らしの学生が三田市への関心を深め、卒業後に市内企業に就職するという具体的な成果が生まれている。さらに、若者が激減したニュータウン、フラワータウンで活躍する地域人材の育成や活性化事業もスタートした。

「フラワータウンでは、住民の方の趣味ややってみたいことを形にし、まちで表現してみたらどうなるかというワークショップを開催しました。するとテーマパークでパフォーマーをされていた専業主婦の方が三田市でダンス教室を開くなど、住民の間に小さな変化が生まれていきました」

2024年8月には、100人の市民が各々好きなテーマで授業を行う「やってみたいスクール」を開催。3人の母校に1,200人もの人々が集まった。当初は「ふるさと自慢で溢れる世界をつくる」というビジョンを掲げていたイヒだったが、住民たちの変化によってまちが活気づく過程を目の当たりにし、3人の思いは「変化への愛で満ちた社会を」という方向性にシフトしたという。

「『やってみたいスクール』に参加し、『自分もやっていいんだ』と触発をされた方も多くいらっしゃいました。神戸に働きに出ていた僕の親もそうだったように、三田市を住むだけのベッドタウンとして捉え、街に主体的に関わるスイッチをオフにしている人は少なくありません。だけど掘り起こせば、眠っている経験や知見、想いがたくさんあるんです。僕自身、高校までは『周りと違うのは駄目なことなのかも』と感じていた部分がありました。だからこそ変わることに寛容である社会をつくり、もっと自分を表現していけるまちになればいいなと願うようになりました」

誰もが自分の人生を主体的に生きていける世の中へ

つながりのできた人たちが集える場所をつくりたいと、イヒでもクラウドファンディングを計画。家庭食を中心に人々が交流できる場『こんびび』を、2025年4月三田駅前にオープンさせた。

「テーマは『家庭食』です。三田市は移住者が多いので、各家庭の味がバラバラなんですよ。手軽な表現活動でもある料理をきっかけに、そこで生まれるコミュニケーションや、つながりを大切にした場づくりを志しています。まちの人たちが1品ずつつくれば晩ごはんのおかずがすべてそろうようなシェアキッチンにして、家庭食を通じた表現を最終的にはレシピ集にしてアーカイブしていきたいなと。

クリエイティブディレクションは寺井が務め、内装の施工も彼を中心に行っています。クラウドファンディングでは300万円以上ものご支援をいただいて、お金はもちろん、応援してもらう側の気持ちを実感できたこともありがたかったです。期待や応援の声が届き、その熱量が可視化される。クラウドファンディングはいい仕組みだなと改めて感じました」

マクアケでもイヒでも、菊地さんが今めざしているのは「仕組み化」だ。マクアケはコロナ禍でのバブルを経て赤字に転じてしまったものの、V字回復を遂げてようやく収益が安定してきたという。昨年はいくつかの新規事業をリリースしており、自分が抜けても売上げが伸びていく仕組みをつくる使命があると菊地さんは話す。

一方、イヒも現状は3人がダブルワークで手がけている属人的なもの。活動を広げ、続けていくためには、さらに周囲を巻き込んでいく必要がある。自分たちと同じDNAを持ちつつ、ワークショップをつくれる人やファシリテートできる人を育成していくのが今後のフェーズだと菊地さんは考えている。

「今の自分になれたのは、関学の社会起業科に入り、早くから起業や事業にふれることができたらからだと思っています。我ながら“与えられている人生”だと思うので、その分、もっとパワーアップさせたものを周りにも与えていきたいです。人生の先輩たちから渡されたバトンをそのまま横流しするのではなく、よりピカピカに磨いて受け継ぐには、自分自身に経験や知見も必要です。大前提は自己研鑽。改めて“Mastery for Service”って、すごくいい言葉だなと思うんですよね。僕も自らチャレンジして養った経験や知見を、後世につないでいけたらなと」

菊地さんはそう話した後、社会活動に熱心だったという祖父の話、印象に残った言葉を教えてくれた。「祖母が亡くなったとき、祖父は『俺の人生には一切の悔いがない。むしろ出来過ぎた人生だった』と語ったんです。それを聞いて、自分もそんな人生でありたいと感じた」という。

「誰かに敷かれたレールを歩くのではなく、自分でハンドルを握って生きていければ、たとえ失敗したって楽しいんじゃないでしょうか。とはいえ、はじめは何をどうしていいかわからない方も多いかもしれません。イヒの活動では、僕たちがその話し相手になるし、一緒に考え、地域における役割をどんどん渡していきたいです。動きだすことで見えてくるものもありますからね。誰もが自分の人生を主体的に生きていける世の中は豊かで幸せだと思うし、そういう社会を実現することが、自分にとっても大きな目標です」

-

24